你的幸福感来自哪里?

有的人回答是“钱多事少离家近”的安逸,有的人回答是“世界那么大,我想去看看”的自由,有一群人,他们的回答是“形成代表国家水平的深海领域研究创新平台,为世界深海技术的原始创新发展树立灯塔”。他们的幸福感,源于全面提升我国在深海研究领域的顶层战略规划能力、装备体系化研究能力、新概念装备研发与应用能力,解决“卡脖子”问题并催生原创性、颠覆性的创新技术,为抢占未来国际深海研究竞争制高点、建设海洋强国提供重要战略支撑。

虽然,这样的回答,意味着长久反复的试验、孤独、劳累,但他们甘之如饴。

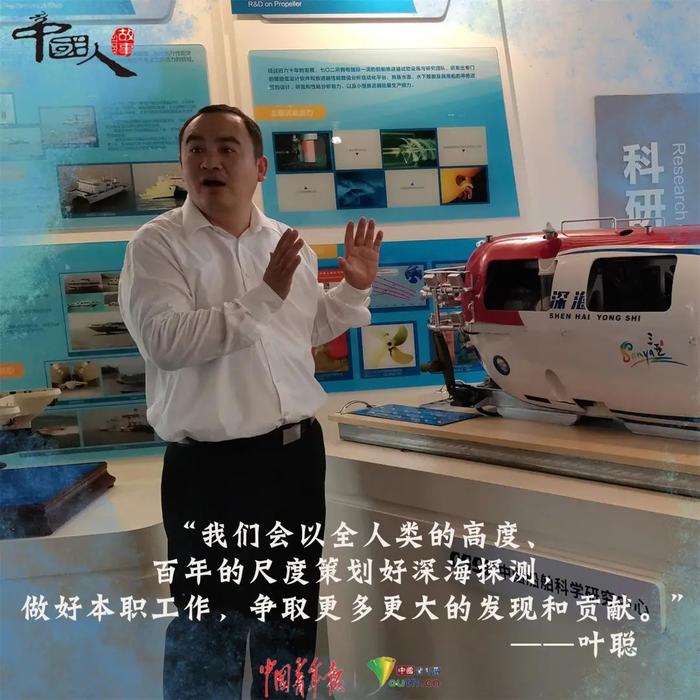

讲述“中国人的故事”,走近身边的“两优一先”,近日,记者跟随国务院国资委宣传工作局联合中国船舶集团有限公司(简称中国船舶集团)组织的“百年党旗红 跨越新征程”——中国船舶集团“国企开放日”活动采访团,来到中国船舶科学研究中心,聆听全国优秀共产党员、中国船舶集团第七〇二研究所副所长、“奋斗者”号总设计师、万米海试总指挥叶聪的讲述。

从事载人深潜研究的青年同仁们:

你们好!我叫叶聪,是一名潜航员,也是一名从事载人深潜事业的研究人员。此刻,我怀着激动热切的心情,和青年同仁们分享我逐梦深蓝的心路历程。

我们常说,地球三分是陆地,七分是海洋。被海水覆盖71%面积的地球,可谓名副其实的“水球”。海洋中蕴藏着极其丰富的未被发现和开采的生物资源、矿产资源和能源资源,是一座巨大的宝库。可是,由于技术的限制,人们对浩瀚辽阔、神秘多彩的海洋,特别是深海却知之甚少。海底一万米,究竟有什么?多年来,人类从未停止对深海奥秘的探索。

在很长一段时间内,我国认知和利用深海的能力受到载人深潜技术水平的严重制约,“下五洋捉鳖”的梦也迟迟未能实现。随着我国载人深潜事业的不断发展,我见证了一代代从事载人深潜研究的科研人员秉持着“任凭风浪起,钻研不能停”的精神,为我国跻身国际深海前沿科学研究,始终奋斗在科研一线。

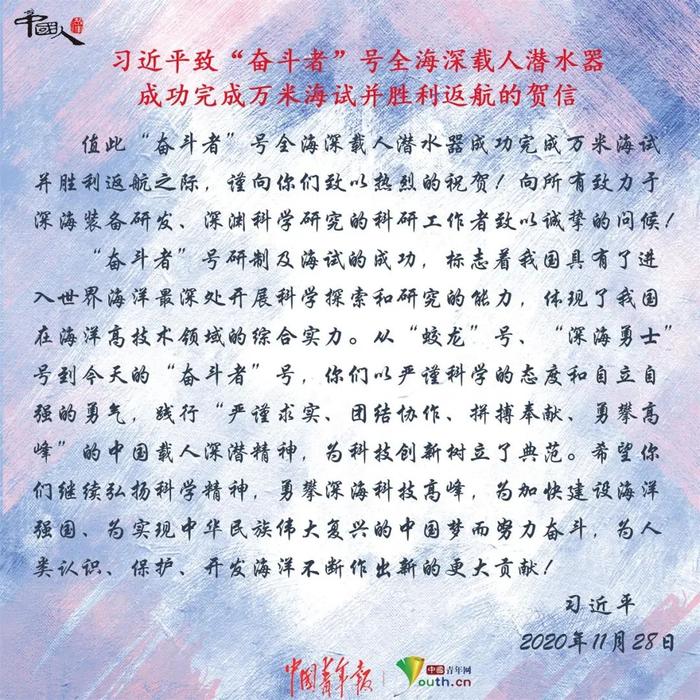

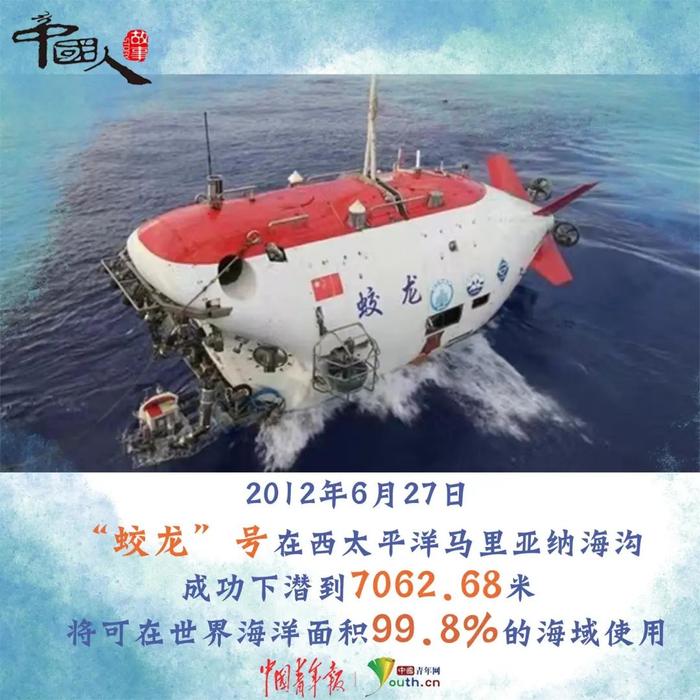

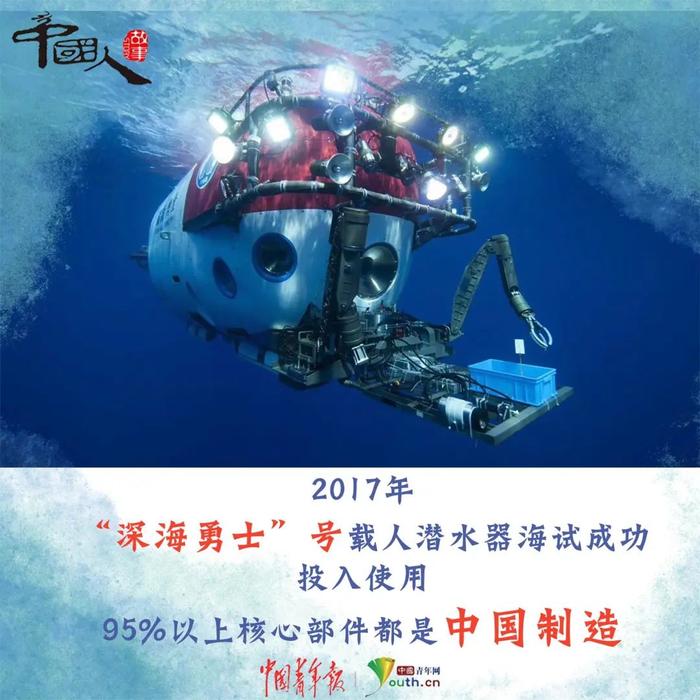

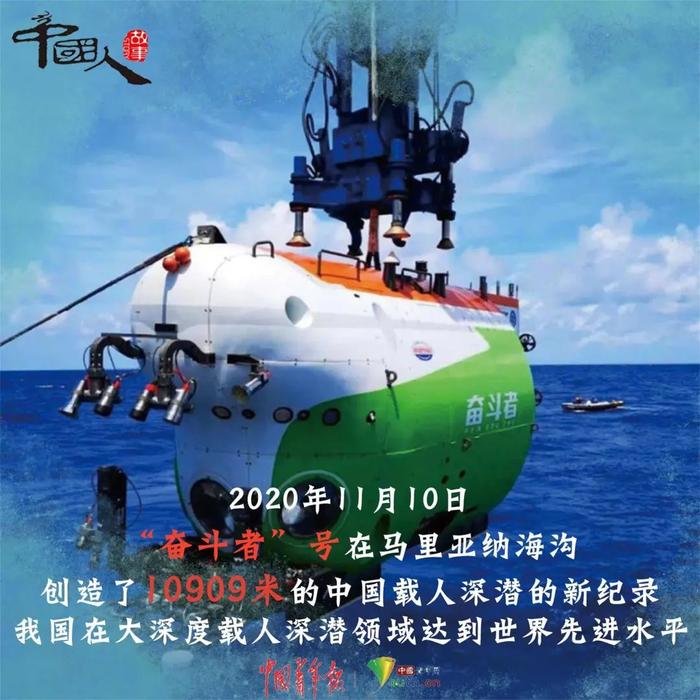

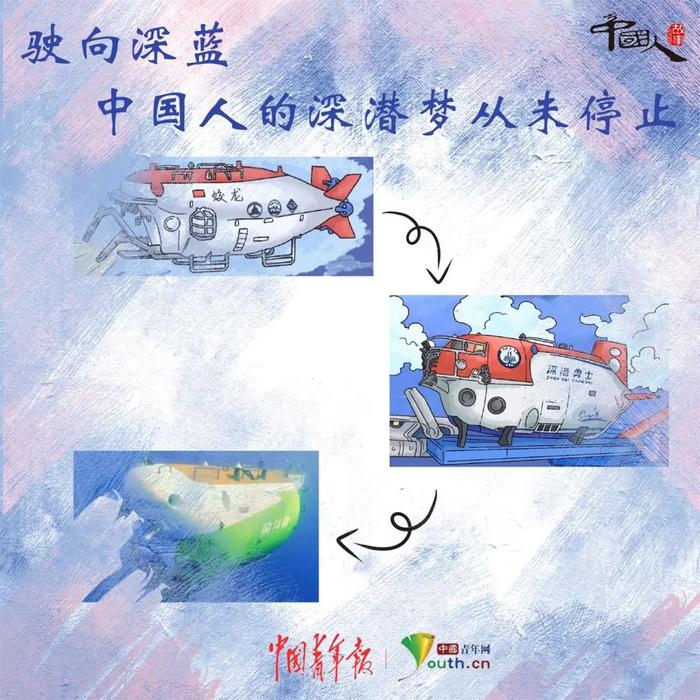

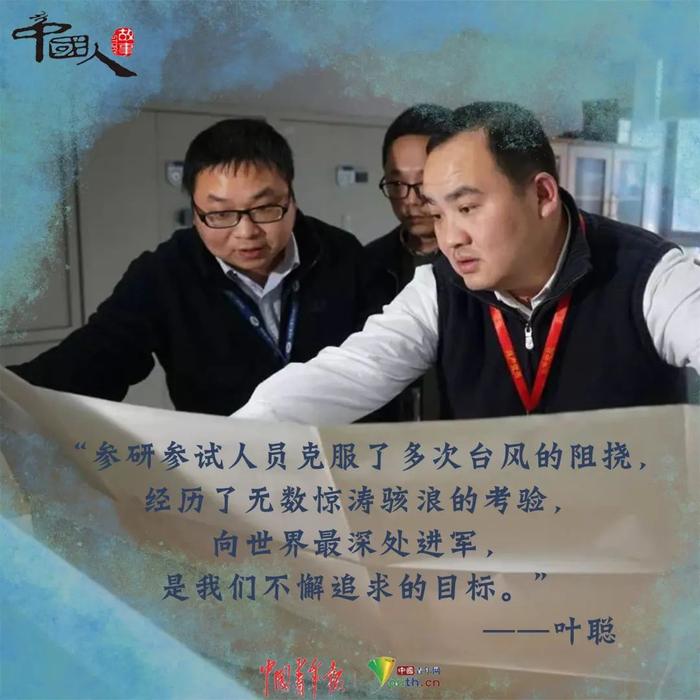

近十年来,我们在深海科技领域不断取得新的突破。2012年,我国自行设计、自主集成研制的载人潜水器——“蛟龙”号完成7000米级下潜,中国成为继美、法、俄、日之后第五个掌握大深度载人深潜技术的国家。2017年,国产化率超过95%的“深海勇士”号载人潜水器完成海试,实现了我国载人深潜“关键技术自主化、关键设备国产化”的突破。2020年,也就是去年,载有3名潜航员的“奋斗者”号载人潜水器成功“打卡”马里亚纳海沟万米深渊,在完全黑暗、温度低、含氧量低、气压巨大的“挑战者深渊”,下潜深度达到10909米,成为当前国际上载人数量最多、潜浮速度最快、海底作业时间最长、有效载荷最大的全海深载人潜水器,体现了我国在海洋高技术领域的综合实力。

1000米、3000米、5000米、10000米……从“蛟龙”号到“深海勇士”号,再到“奋斗者”号,中国的载人潜水器不断驶向深蓝,中国人的深潜梦也从未停止。深海蕴藏着人类社会可持续发展的战略资源,是事关国家安全发展的重要战略空间。我国载人深潜事业的不断发展,不仅丰富了我国海洋资源勘探、海洋科学研究,推动了我国海洋强国建设,大大提升了我们的民族自信心和自豪感,同时也极大地推动了人类对深海尤其是深渊的了解和认识。

在此之前,中国潜水器下潜的最大深度只有600米,大深度载人深潜更是一片空白。在那段艰难岁月,我们可参考的资料非常稀缺,就连国外一些宣传画,我们都能研究很久。探索海底世界也并非易事,海水深度每增加10米,水中物体所要承受的海水压力就会增加一个大气压。在马里亚纳海沟“挑战者深渊”的海底,所要承受的压力超过1000个大气压,相当于每一个手指甲盖大小的面积上就得承受约1吨的重量,这样的压力足以摧毁大部分的科学考察设备。

耐压构件密封、控制、水声通信……面对研制中一块块难“啃”的硬骨头,我们团队决定,从零开始。设计没有先例,我们就不分昼夜一点点钻;深潜没有经验,我们就跟着老工程师一点点学、一遍遍测试;部件要求极高精密度,我们就一丝一毫地去盘算。

科研就需要耐得住寂寞、经得起诱惑、守得住底线!凭着这股不服输的劲儿,我们大胆决策、锐意攻关,钛合金载人球壳、固体浮力材料、操控系统、通信系统等一项项技术难题,都被我们逐一攻克。虽然我们起步晚,路程艰难,但最终能迎头赶上,探索出一条我们自己的深海战略性高技术发展之路,这快速发展的背后离不开国家对我们的大力支持,也离不开我们载人深潜团队无数日夜的接续奋斗。

经过近二十年的奋斗,人家有的潜水器,我们也有了,人家去过的地方,我们也去过了,人家做不到的作业,我们做到了!如果你问我:“海底一万米,究竟有什么?”我会告诉你,万米的海底妙不可言!我从小就喜欢琢磨舰船兵器这些平时看不到摸不着的装备利器,从事装备研制一直是我扎根心底的梦想。从参与“蛟龙”号潜水器的研发到“奋斗”号万米下潜任务的完成,我陪伴中国载人深潜事业走过了二十年。二十年间,我参与了3台大深度载人潜水器的研制和近百次下潜,有人笑称我为“深海的哥”,没错,我很幸运自己赶上了中国载人深潜“最好的时代”,成为了第一批“吃螃蟹”的人。我为自己能参与、见证“上九天揽月、下五洋捉鳖”伟大梦想的实现,感到骄傲和自豪!

曾经,我国载人深潜研究领域没有现成标准和规范,相关人才也严重“断档”,而现在,我们团队的平均年龄只有34岁。秉持“一棒接着一棒跑”的信念,越来越多的年轻人愿意投身这一领域,主动挑起祖国载人深潜领域未来的大梁,我深受感动。刷新世界纪录、让深潜技术世界领先,这种“硬核”荣耀感,对我们这里的年轻人来说,是比“钱多事少离家近”更重要的幸福感来源。

习近平总书记曾说过,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。立足祖国大地,永攀科研高峰,我是一名普通的共产党员,把爱岗敬业的精神写在奋斗的旗帜上,将科技论文写在祖国大地上,是我的本分。今天的中国,给了青年足够大的施展拳脚的舞台。我相信,在全体科研工作者的共同奋斗下,未来会创造出更多的装备,丰富我们国家的潜水器谱系,支撑我们不断探索、开发、保护海洋,我也相信,在昂首阔步走向深海大洋时,我们新一代的深潜人会继续践行中国载人深潜精神,情系祖国,与党同心,立足国家,服务人民,向更深更蓝处拓进,将深潜进行到底!

叶聪

2021年7月26日

采访叶聪,他的讲述中,总有一股“时不我待”的紧迫感和干事创业的激情,在深海技术科学太湖实验室,谈及深海信息与探测技术的战略意义,谈及深海新型材料科学与应用,他的眼睛里闪烁着一种幸福感,这种幸福感,是一种思国家所需、谋人民所求、将国家和人民装在心中的情感,它与梦想有关,与使命有关。

情系祖国,与党同心,立足国家,服务人民,着眼国家重大需求,追求世界科技前沿创新,是中国科研工作者的传统。今天,逐梦深蓝的丰碑上,镌刻着一个又一个勇攀科研高峰的闪亮的名字,他们是我国第一代核动力潜艇研制主要创始人黄旭华、“蛟龙”号总设计师徐芑南、我国首型远海隐身护卫舰和首型万吨级驱逐舰总设计师徐青......一代又一代科研工作者积极响应国家战略需求、将科技创新与国家发展相融合,奋发图强,无私奉献。正如黄旭华所说:“高精尖是买不来、求不来的,只能立足国内、自力更生。”

献身科研事业,他们成为代表人类逐梦深蓝的臂膀;追求党的理想,他们汇聚成环绕在鲜红党旗周围、照亮镰刀与锤头的璀璨星群。

策划:杨月

文案:王可心(实习) 刘陈雨(实习)

设计:刘陈雨(实习)

中国青年报·中国青年网

中国青年作家报

中国矿业大学(北京)团委

联合出品

┃责编:张玘云

┃审核:曾繁华