新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的研究人员在《Cryptology ePrint Archive》杂志上发表了一份论文,详细阐述了他们利用智能手机中的仪器(如加速度计、陀螺仪以及距离传感器等)成功破解智能手机PIN码的最新研究成果。

在解锁使用50个最常用PIN码之一的手机时,研究人员利用从智能手机中发现的6个不同传感器上收集的信息,以及最先进的机器学习和深度学习算法,只需要进行三次尝试就可以达到99.5%的精准率,成功解锁Android智能手机。

对于50个最常用的PIN码,之前达到的最佳破解成功率是74%,但是新加坡南洋理工大学的技术可以用来猜测四位PIN码的所有1万种可能的组合。

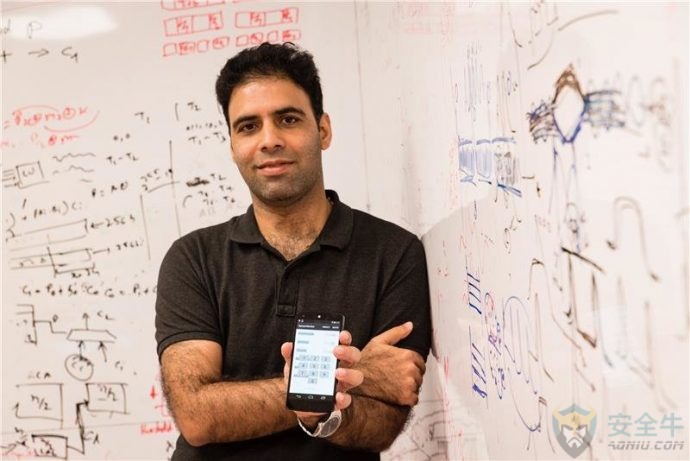

在新加坡南洋理工大学淡马锡实验室(Temasek Laboratories)高级研究科学家 Shivam Bhasin博士的领导下,研究人员使用智能手机中的传感器,根据手机如何倾斜以及多少光线被用户的拇指或者手指挡住,来分析用户按下的是哪个号码。

新加坡南洋理工大学博士Shivam Bhasin以及装有可以收集手机传感器数据app的手机

研究人员相信,他们的研究突出了智能手机安全方面的一个重大缺陷,因为使用智能手机中的传感器不需要用户进行任何授权许可,且公开提供给所有的应用程序访问。

操作是如何实现的?

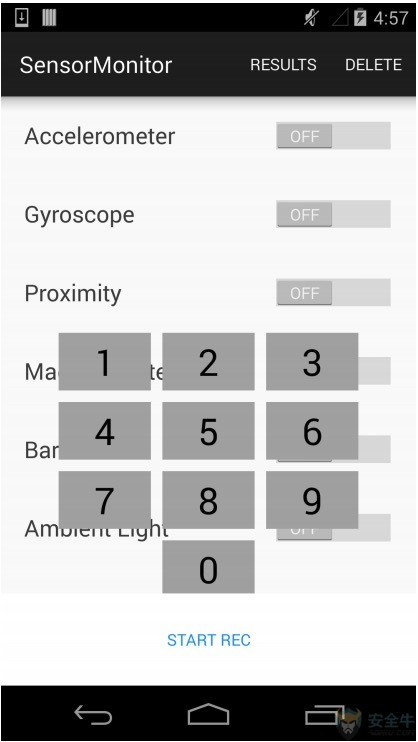

研究团队使用Android手机,并安装了一个定制应用程序(界面如下图所示),采集来自6个传感器的数据,这些传感器包括:加速度计、陀螺仪、磁力计、距离传感器、气压计以及环境光传感器。

输入PIN码时的传感器监控app

Bhasin 博士解释说:“当你拿着你的手机并输入PIN码,你按1、5或9时手机的移动方式是大不相同的。同样地,用你的右手拇指按下1时会比按下9时遮挡住更多的光线。”据悉,Bhasin 博士与他的同事David Berend 先生以及Bernhard Jungk 博士已经共同研究该项目长达10个月的时间。

分类算法是通过从三个人处收集的数据训练得到的,每个人在手机上随机输入一组70个四位数字的PIN码。与此同时,它记录了相关的传感器反应。

以“深度学习”著称的分类算法能够根据每个传感器对于不同按键数字的敏感程度差异,为每个传感器赋予不同的重要性权重。这有助于消除那些被认为不重要的因素,并提高了PIN码检索的成功率。

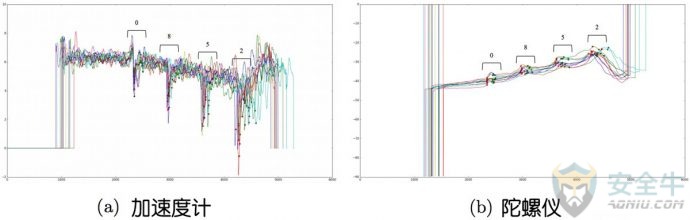

当实验者输入0-8-5-2这几个PIN码两个传感器的不同记录(红、绿分别代表虚拟键盘被按下和松开)

尽管每个人在其手机上输入安全PIN码的方式不尽相同,但是科学家们却展示了,随着时间的推移,来自更多人的数据开始被反馈到算法中,如此一来,破解PIN码的成功率也就进一步实现了提升。

所以,虽然一个恶意应用程序无法在安装后立即使用机器学习来正确地猜测出每台设备的PIN码,但是随着时间推移,它可以从数以千计的用户那里收集越来越多的数据,以便更好地了解他们的PIN码输入模式,然后在成功率提高了以后再发起攻击。

新加坡南洋理工大学淡马锡实验室的主任 Gan Chee Lip教授表示,这项研究表明,看似具有强大安全性的设备也可能会遭受“边信道”攻击,因为传感器数据可能会被恶意应用程序滥用,以监视用户的行为,并帮助恶意行为者访问用户的PIN码和密码信息等等。

Gan 教授表示:“研究已经证实利用传感器存在泄漏密码的可能性,不过我们也担心对于手机传感器信息的访问有可能会泄露更多的用户行为。这对隐私安全而言是一个重大的发现,个人和企业都需要引起高度重视。” 同时,Bhasin 博士也表示,这对于移动手机操作系统未来限制对这六个传感器的访问具有建设意义,这样用户就可以主动选择仅为需要这些传感器且可信任的应用程序授予访问权限。

为了保持移动设备的安全性,Bhasin 博士建议用户使用超过四位数的PIN码,以及其他身份验证方法,例如一次性密码、双因素身份验证以及指纹或者面部识别等。

完整论文:

https://eprint.iacr.org/2017/1169.pdf

申明:本文系厂商投稿收录,所涉观点不代表安全牛立场!

2017 勒索软件威胁形势分析报告

《中国网络安全企业50强》(2017年下半年)

相关文章

iPhone的 6位数PIN码可被轻松破解

2019“天府杯”落下帷幕 360 Vulcan Team斩获38.25万最高奖金成功夺冠!