爱历史的人,

无法不对潍坊偏爱。

潍坊道承齐鲁、襟连海岱,六千年煌煌文明,两千载北海名郡,八千年文脉悠长。齐鲁文化相融共济,历史人文熠熠生辉。

在潍坊这片土地上,有不少文化大家,他们的诗作记录了潍坊的山川风貌、四季风景、风土人情、农林桑事,为潍坊留下了宝贵的精神财富。

从古至今,来来往往,是他们积淀了潍坊厚重绵延的文脉印记。

密州知州苏东坡

超然台上抒豪情

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

……

你知道吗?

这首词是苏轼在诸城超然台上写就的。

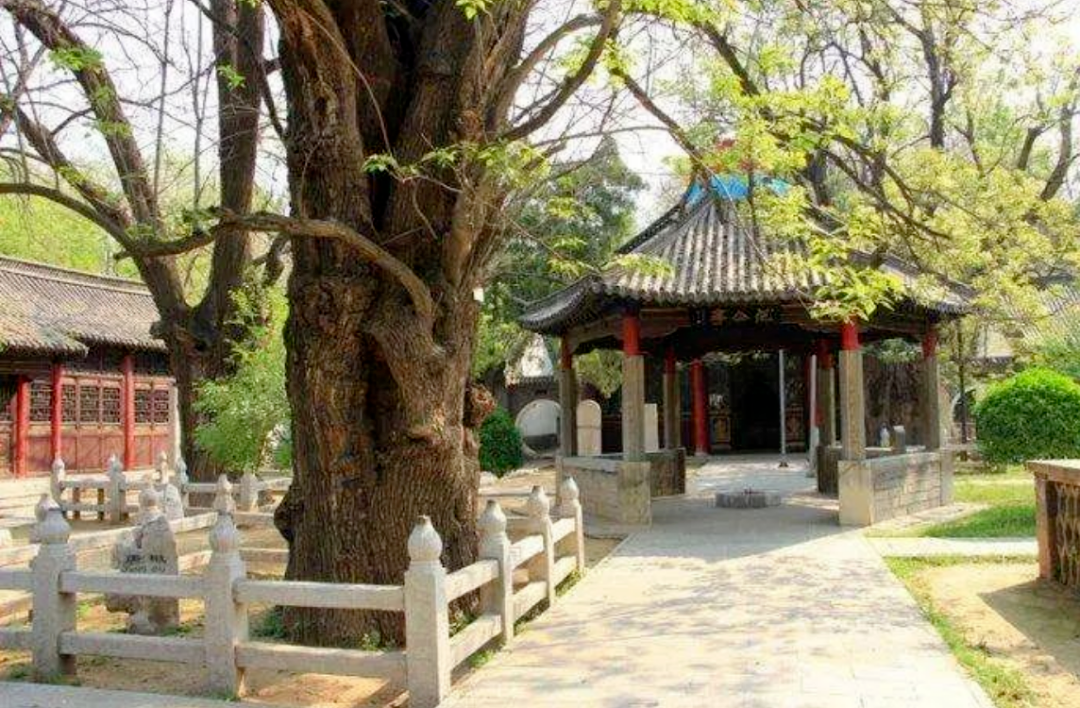

诸城超然台一角

苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,宋代大文学家、诗人,1074-1076年任密州(今诸城)知州。苏东坡到任后,坚持为官一任造福一方,在密州为官期间,留下了政绩显赫的千古美谈。

“试上超然台上看,半壕春水一城花。”超然台是北宋熙宁八年(1075)苏轼任密州太守时,于诸城西北墙上“废台”“增葺之”而成。其弟苏辙依据《老子》“虽有荣观、燕处超然”文意,命名曰“超然”,并作《超然台赋》予以赞咏。

超然台承载了苏轼“诗酒趁年华”的美好向往;见证了苏轼“西北望,射天狼”的豪情壮志;寄托了苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的美好期许……在历史的长河里,留下了“游于物外”“无往而不乐”的超然思想。如今,诸城建有拾级而上可登高望远的超然台和苏轼纪念馆。

文脉传承,因为苏轼,潍坊多了一份浪漫豪情。

青州知州欧阳修

所至民便,既去民思

莫笑青州太守顽,三齐人物旧安闲,

晴明风日家家柳,高下楼台处处山。

……

欧阳修任青州知州两年,

为政宽简。一年后,政治清明,

两年之后“年时丰稔,盗讼稀少”。

在青州留下了千年美名。

青州欧阳修纪念馆

欧阳修(公元1007—1072年),字永叔,自号醉翁,又号六一居士,庐陵(今江西省永丰县)人。北宋文学家、史学家,且在政治上负有盛名。《宋史》记欧阳修“凡历数郡,不见治迹,不求声誉,宽简而不扰,故所至民便之。” 宋神宗熙宁元年(1068),欧阳修以兵部尚书、京东路安抚使知青州。欧阳修在青州待人宽厚,奉行“宽简而不扰”的施政方针,刚到青州三五天,官府事情已减去了一半;两个月之后,“官府阒然如僧舍”;两年之后,出现了“年丰时稔,盗讼稀少”的景象。

欧阳修喜爱青州的美景,醉意于青州的山水,留下了不少脍炙人口的佳作。在此期间,他悼念父母的墓表《泷岗阡表》,用青州盛产的大青石刻成一丈余高的石碑。此墓表被称为我国三大祭文之一。

欧阳修在青州两年半的时间,倡导仁孝、教化乡里、求晴悯农、抗止青苗、为民减负,他不求声誉,但求与民方便,深得青州百姓的爱戴。

范仲淹

知青州,有惠政

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

……

北宋政治家、文学家范仲淹

在青州任职期间,

“身体力行”,

实实在在地为青州黎民

办实事、办好事。

青州范公亭公园

范仲淹(公元989- 1052年),字希文。祖籍邠州,后移居苏州吴县。北宋初年政治家、文学家。范仲淹政绩卓著,文学成就突出。皇祐三年(1051)春,范仲淹主政青州,此时正值他写出《岳阳楼记》五年后,已是六十三岁,青州是他人生仕宦的终点站。

青州范公亭

范仲淹在青州,前后不过一年多,却多惠政。初到青州时,正逢灾荒,他一面赈灾救济,一面上书朝廷,建议除留足一年军需之外,其余粮食全部用于救济灾民。

在此之前,青州的赋税要到博州(今聊城境内)缴纳,老百姓需要自己运粮到博州,且要自行负担损耗及食宿费用。范仲淹到任后,让百姓将赋税折算成钱,交于本地,再令官员拿着钱到博州购买粮食上缴。这样不仅省却了百姓劳顿之苦,且博州地区粮价低于青州,所缴税钱完税后尚有盈余,剩下的钱范仲淹退还百姓,减轻了百姓负担。

在青州主政仅仅一年多,皇祐四年(1052),范仲淹赴颍州(今安徽阜阳)任职。由于常年操劳,范仲淹此时身体孱弱,途经徐州时不幸病逝,时年64岁。

李清照

古城二十年,醉美在青州

云中谁寄锦书来,

雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,

一种相思,两处闲愁

……

宋代女词人李清照

客居青州近20年,

创作了大量脍炙人口的诗词。

青州李清照纪念祠

李清照(公元1084—1155年),号易安居士,宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。宋徽宗大观元年(1107),李清照随同丈夫赵明诚一起来到青州,开始了“屏居乡里”悠闲自在的生活,这也是她一生中生活最为安定和幸福的时期。夫妇二人在归来堂精心研究金石,校对古籍,整理碑拓,完成了中国最早的金石目录和研究专著之一的《金石录》初稿。

李清照屏居青州的静逸韶华,仿若一首散怀的如梦令,清丽闲雅,古城的山光水色给她带来无穷妙意的创作灵感,一首首婉转如珠的传世词章流于笔端。

这一时期,她的词风格清丽,委婉含蓄,耐人寻味,比如她的《一剪梅》“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,又上心头”,她的《醉花阴》“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”等,写出了一个闺中女子的闲愁。而她的《渔家傲》“天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。……九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去”又写出了她的追求。她既有女词人的婉约多情,又有苏东坡、辛弃疾的豪放。1127年,金兵攻陷青州,李清照与丈夫南渡江宁。客居古城20年,李清照在青州创作了数十首诗词,给青州留下了宝贵的文化财富。

冯惟敏

“一毫不染”龙湾情

“海上三山秀,人间万古奇。

见说江南好,江南恐不如。”

这是明代散曲家冯惟敏

笔下的临朐老龙湾,

盛赞之情溢于言表。

老龙湾景区冯惟敏像

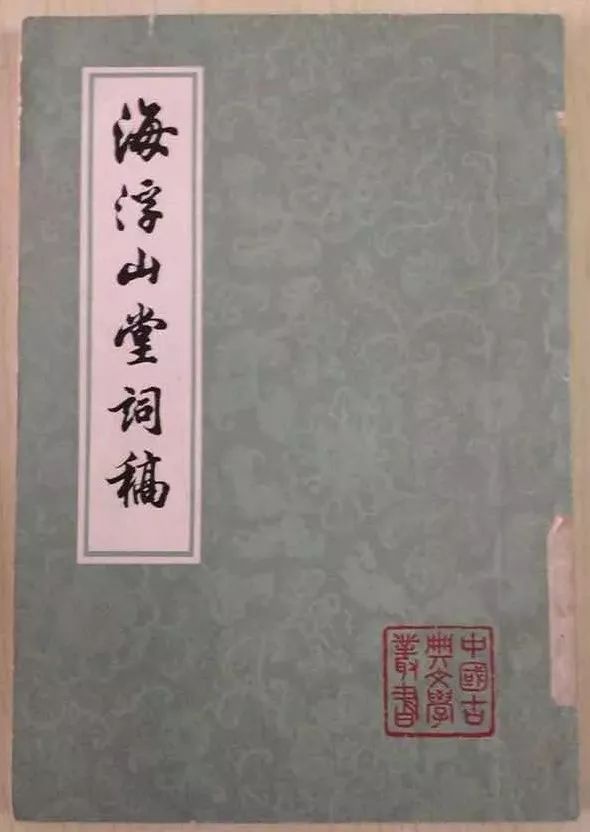

冯惟敏(公元1511—1578年),字汝行,号石门,潍坊临朐人。历任涞水知县、镇江府学教授、保定通判。著有《海浮山堂词稿》《山堂缉稿》《石门集》和杂剧《僧尼共犯传奇》《不伏老》等,为“明代散曲第一大作手”,入《中国文学史》。

冯惟敏是一位刚正不阿、随遇而安、满怀乡情之人,十年的仕宦生涯令他看透了官场的虚伪腐败。浮名不到山水间,归家便是三生幸。弃官回临朐后,于海浮山下老龙湾畔建“即江南”亭,致力创作,颐养以终。

“家住翠竹丛中,人在白云深处;江南亭内,半床图画半床书;白天看珍珠乱撒,一片琉璃;夜晚观明月当头,清风入座;划一叶扁舟于湖内,随风轻曳,安然自在;静听清梵,坐忘,退藏;消磨岁月诗千首,笑傲乾坤酒一壶;闲居日月长,静观天地久……”。他拿起笔,用洒脱、率真、清新的文字抒写龙湾之美、人生之乐,涉笔成趣,佳句连连。冯惟敏在老龙湾畔留下的不仅仅是亭台楼榭,更为后人在文学史上留下了光辉的一页。

“俸薪以外皆贪墨,门第无私即正规”“家世相传清白吏,一毫不染是根基”,这是冯惟敏写给侄儿冯子履的诗,也是他终生恪守的为官处世之道。在他的深刻影响下,临朐冯氏后人科第连绵、清白传家,先后出了七位进士、十二位举人。

郑板桥

七载春风在潍县

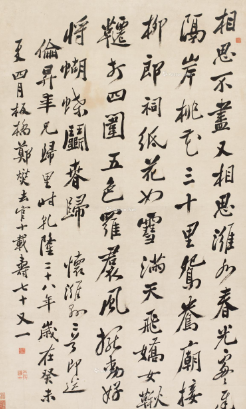

相思不尽又相思

潍水春光处处迟

……

郑板桥在潍县当了7年知县,

与潍县建立了深厚的情缘,

写下了许多脍炙人口的诗文。

郑板桥纪念馆内的郑板桥塑像

郑板桥(公元1693-1766年),原名郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人,是中国历史上大名鼎鼎、清正廉洁的地方官,更是诗书画三绝的文化大家,清乾隆十一年(1746)调任潍县做知县,从此“七载春风在潍县”。

对于自己工作过七年的潍县,郑板桥在诗中袒露得真情切切、毫不掩饰。

“泪眼今生永不干,清明节候麦风寒。老亲死在辽阳地,白骨何曾负得还。”郑板桥初到潍县时,潍县连续多年遭遇水患、旱灾、蝗灾,老百姓苦不堪言,他关心老百姓的生死疾苦,出台了最大力度的赈灾政策。

“纸花如雪满天飞,娇女秋千打四围。五色罗裙风摆动,好将蝴蝶斗春归。”几年后,潍县的百业逐渐得到恢复发展、百姓安居乐业,郑板桥眼里的潍县也美了起来。一句“纸花如雪满天飞”,形象展现出潍邑美丽繁荣、人们乐享春色的场景。

七年的县令生涯,他在潍坊救济百姓,修筑城池,奖掖后学,写竹画兰,为我们留下了“重修城隍庙碑记”的三绝碑,留下了“难得糊涂”和40首竹枝词。他的一首“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”,也成为古往今来为官者郑重承诺的政治信条。

郑板桥《怀潍县二首手迹》

王统照

中国新文学奠基人

“剑三今何在?墓木将拱草深盖。”

1958年4月,

陈毅元帅在《诗刊》发表诗作

悼念王统照先生。

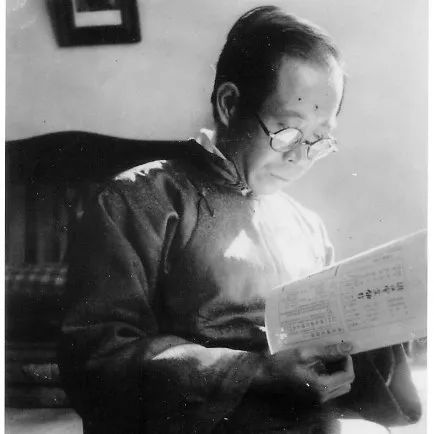

王统照,

一位来自潍坊诸城相州的

中国新文学的奠基人。

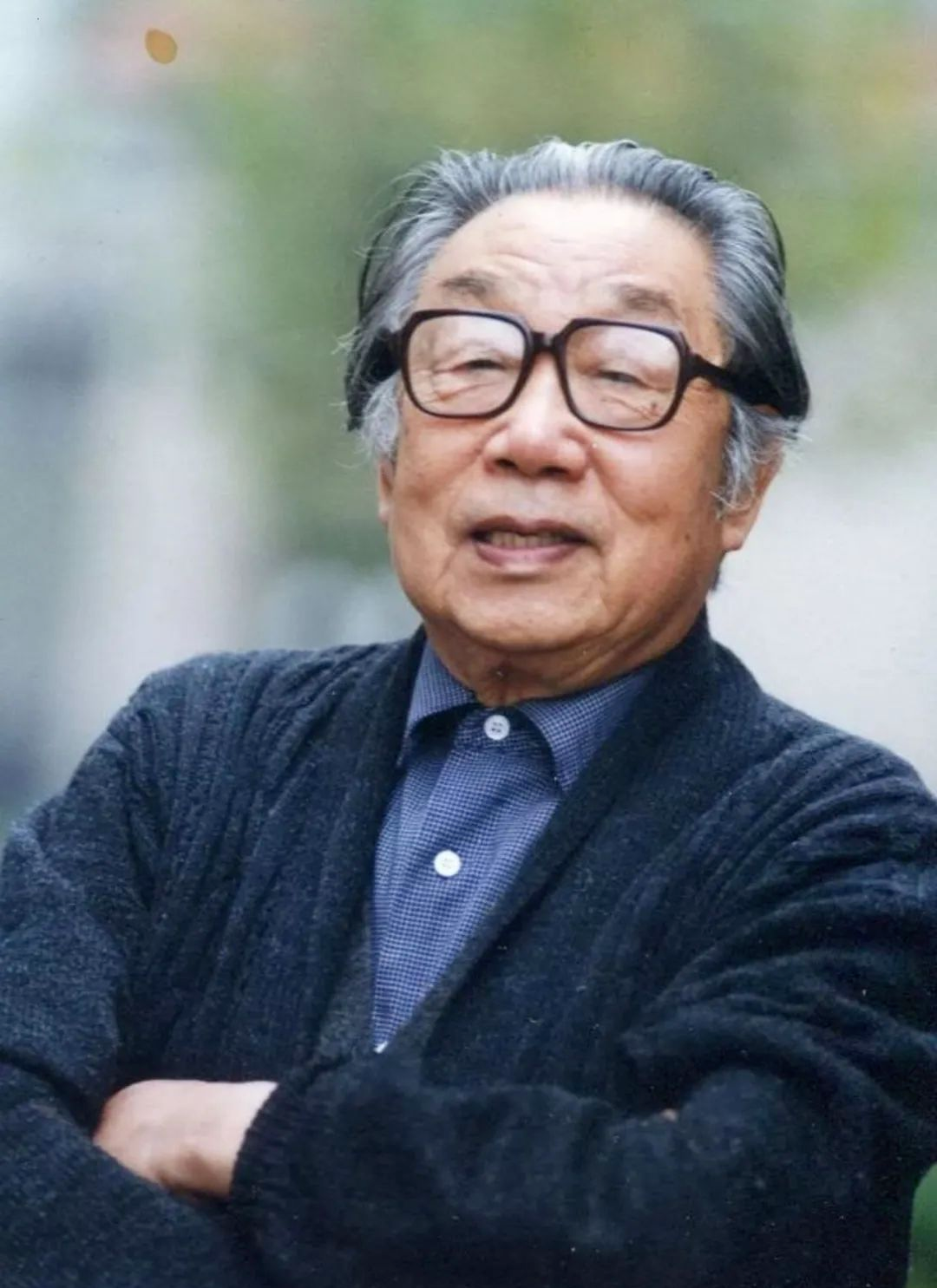

王统照

上世纪初, 在中国现代文学史上有一位文坛重要的奠基人之一,名叫王统照。翻看他的生平,有人说他是五四运动的儿子,沾染着五四时代的青春气象与气质风度;有人说他是与时代同步的文坛巨匠,以勤奋的笔耕创作出大量的著作,成为中国新文学的奠基人。

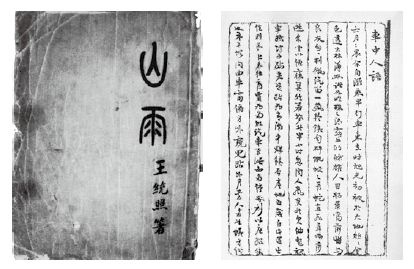

王统照(1897年-1957年),字剑三,化名王恂如,笔名剑先、鉴先、健先、容庐、恂子等,诸城市相州镇相州一村人。王统照是卓有成就的小说家、散文家和诗人,是新文化运动的先驱,他以自己的创作实践和丰硕成果,充实了新文学的宝库。

他一生笔耕不辍,著述甚丰,新中国成立后的主要著作有诗集《鹊华小集》,文学评论集《炉边文谈》等。1912年与郑振铎、沈雁冰等12人成立“文学研究会”。曾游历欧洲,作《欧游散记》《片云集》等。长篇代表作有《一叶》《黄昏》《山雨》《春花》等。人民文学出版社出版了《王统照短篇小说选》、《王统照诗选》。山东人民出版社出版了《王统照文集》(1-5卷),香港文学研究社出版了《王统照选集》等。

王统照著《山雨》(左)王统照手迹(右)

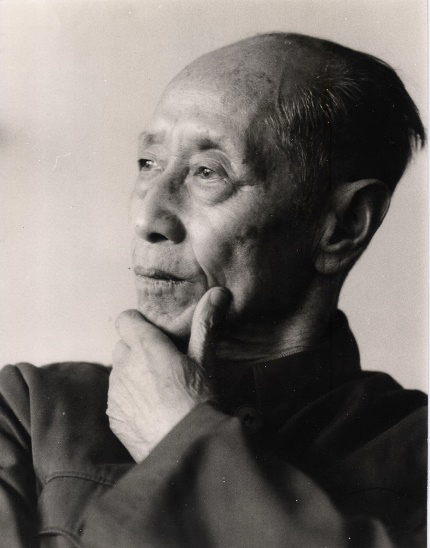

臧克家

心系人民的“泥土诗人”

有的人活着,他已经死了;

有的人死了,他还活着。

……

你知道吗?诗人臧克家

是潍坊诸城人。

臧克家 ,中国当代杰出诗人、著名作家、编辑家。他创作的《难民》《老马》等诗篇,以凝练的语言描写了旧中国农民忍辱负重的悲苦生活。

臧克家,1905年10月8日出生于诸城臧家庄,在故乡的马耳山下度过了童年和少年。1919年,他在诸城县第一高等小学就读。1930年,臧克家入读国立青岛大学中文系,在校期间,得到闻一多、王统照的教诲与帮助,创作了《难民》《老马》《罪恶的黑手》等诗篇。他为农民的悲苦命运不平,那首脍炙人口之作《老马》,描绘了农民背上苦难的重荷,饱含他鲜明的爱憎,从侧面描写旧中国千千万万不幸而又无助的贫苦农民的生存境地。1933年,闻一多和王统照帮助臧克家出版了第一本诗集《烙印》。《烙印》闪耀着“尽力揭破现实社会黑暗、写人生永久性真理”的火光,问世后一版再版。《烙印》风格的诗,也被誉为“《烙印》体”或“臧克家体”。

2004年,臧克家病逝于北京。新华社电讯稿称其为“一部活生生的中国新诗史”,文艺界则有人誉称“世纪诗翁”。

诸城臧克家故居

峻青

潍水情深传名篇

“是昌邑人民不顾自身安危,

一次又一次把我从死亡的边缘拉回来,

此恩此情浓于血肉,此生我难以报答。

昌邑就是我的第二故乡

……”

作家峻青凭着对昌邑

这份淳朴无瑕的感情,

创作了众多脍炙人口的作品。

峻青(1923年3月-2019年8月19日),原名孙俊卿,1923年出生,海阳县西楼子村人。当代著名作家。昌邑市荣誉市民。曾在昌邑生活和工作了很长时间,和昌邑人民结下了深厚的友谊,一直称昌邑为“第二故乡”。

峻青著有短篇小说集《黎明的河边》《胶东纪事》,散文集《欧行书简》《秋色赋》《雄关赋》等。1978年,完成长篇小说《海啸》的创作,由中国青年出版社出版,并被搬上荧屏。还曾写过回忆录《绑架之谜》、中篇小说《神秘失踪之后》。著有论文集《峻青谈创作》。

抗日战争时期,峻青投身革命。1946年夏,国民党反动派进攻山东解放区。那时,峻青在昌邑担任敌后武工队小队长。一天,他正在李家埠村开展工作,由于特务告密,被敌人包围。一位叫李元兴的老大爷冒着生命危险把他掩藏起来而幸免遇难。1948年春,他离开胶东,作为新华社记者随军南下。1952年冬,开始从事专业文学创作。这时他来到昌邑一住就是半年多。1953年,峻青重返昌邑深入生活的时候,曾两次在潍河的浪涛中被乡亲们救起。每每谈起这些经历,峻青总是无限深情地说:“人民是作家的爹娘,没有昌邑的乡亲救我,就没有我峻青的今天。”为此,他凭着这份淳朴无瑕的感情,创作了脍炙人口的短篇小说集《黎明的河边》,成为我国当代革命题材的优秀短篇小说之一,并被搬上了银幕。

莫言

我的家,高密东北乡

“我的家乡能人很多,

我必须虚心。

……

现在每年回个三四次、四五次。

躲在高密,躲在家里,

看看书写写小说,

然后逢阴历四、九,

和高密人一样去赶趟大集”

……

这是莫言对记者的“坦白”。

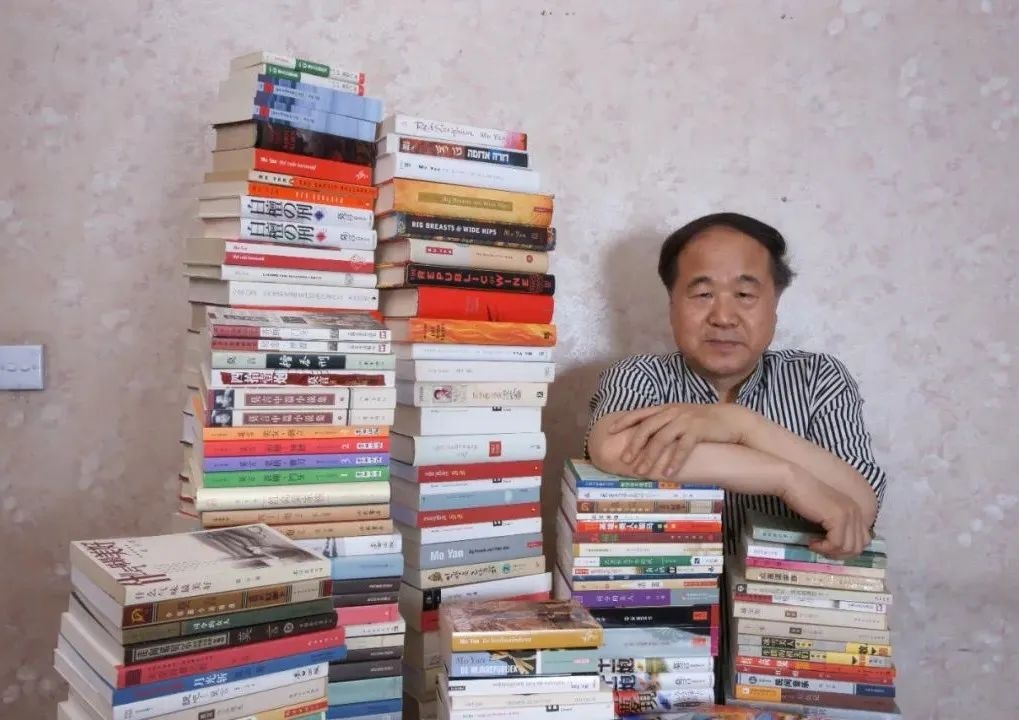

莫言,本名管谟业,1955年2月17日出生于潍坊高密,中国当代著名作家。20世纪80年代中期以乡土作品崛起,被归类为“寻根文学”作家,2012年10月11日,获得诺贝尔文学奖。

莫言在文学世界中,构建了“高密东北乡”这一精神故乡。他立足于“高密东北乡”,用最朴实的文字,表达了他对故乡草木的热诚,和对故乡百姓的悲悯。

莫言在高密东北乡的旧居 图来自“莫言读书会”公众号

莫言在高密东北乡的土屋里出生长大,在这里结婚生子,在这个房子里写作。在这里,莫言写出了《金发婴儿》《枯河》两部作品。《枯河》后来成了莫言比较著名的短篇小说。

1987年底莫言从乡下搬到了高密南关小院,重新翻修住到了1995年。他在这里写了长篇《丰乳肥臀》,中篇《白棉花》《战友重逢》《怀抱鲜花的女人》《红耳朵》,还有十几个短篇。

莫言曾说:

“我实际就是一个放牛、放羊,在农村劳动了二十年的农民,然后当了兵,在军队的培养教育下,在家乡的父老乡亲激励下,拿起笔来写了一点小说,取得了一点小小的名气,没有那么玄乎,也没有那么了不起。”

在他朴实自谦的话语中,我们读到的,不止是莫言为人的谦逊,更有他对故乡和故乡人民的深爱。

电影《红高粱家族》剧照

文字之中,一览千年。

从青州知州范仲淹

“先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐”,

到潍县县令郑板桥

“衙斋卧听萧萧竹,

疑是民间疾苦声”

……

记录着潍坊这座城市

生生不息的历史文脉。

这也是今天我们建设更好潍坊

取之不竭、睿智前行的文化根基。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容