点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报

> 正文

光明日报

> 正文

【大家】

作者:姚建红、王辰(分别系中国医学科学院北京协和医学院党委书记、中国医学科学院北京协和医学院院校长)

“作为一名受过科学训练的医生,我在中国农村地区从事推广现代医学的工作已逾50年,那里有中国80%以上的人口。如何把这项工作做到最好,是我一生最为关心的问题……”20世纪80年代中期,年逾八旬的陈志潜这样写道。

2023年是陈志潜诞辰120周年,他的母校北京协和医学院没有忘记这位为中国农村公共卫生事业作出卓越贡献的学子,他曾经工作过的河北定州没有忘记这位为当地百姓安康倾注过无数心血的学者,医学界仍在研习这位农村公共卫生事业先驱的学术思想。

陈志潜(1903—2000),生于四川成都。公共卫生学家、医学教育家、中国近现代农村公共卫生体系的开创者。1929年毕业于北京协和医学院,获医学博士学位。历任北京协和医学院公共卫生系讲师、副教授,四川医学院(今四川大学华西医学中心)公共卫生系教授。曾任河北定县(今河北定州)平民教育促进会卫生教育部主任,主持农村建设实验区卫生工作,领导构建三级农村医疗卫生保健网。著有Medicine in Rural China: A Personal Account(2023年以《中国农村之医学:我的记述》为名出版中文重译版)等。

艰难困苦 玉汝于成

1903年,陈志潜出生于四川成都一户温饱不定的秀才家庭。此前几年,《辛丑条约》的签订,给古老的东方大国套上了一道沉重的枷锁。干旱、洪水、饥荒与时疫,又给亿万以农业为生的中国农民带来沉重的灾难。

比起国家与民族的不幸,对童年时期的陈志潜而言,亲人相继因病离世带给他的痛楚更为真切。1907年,陈志潜的生母死于结核病。他隐约记得,在母亲生命垂危之时,有人在家里念咒,他不知道为什么要念咒,“只知道这么做没能拯救我的母亲”。除了母亲,在他童年时,姑姑、姐姐也都因病离世。12岁时,他本人罹患疟疾,家人心急如焚,却不知该如何治疗,唯一的办法是用力鞭打他,逼着他在燃放着爆竹的院子里奔跑,寄希望于用爆竹声赶走病魔。

就在陈志潜身患疟疾那年,《青年杂志》悄然创刊,这本后来改名为《新青年》的杂志,在发刊词中呼唤中国青年追求科学,“羞为浅化之民”,更批评了“医不知科学,既不解人身之构造,复不事药性之分析”。也是在那一年,洛克菲勒基金会购得“协和医学堂”资产。在追寻“赛先生”的时代浪潮下,这个后来改建为“北京协和医学院”的高等学府,成为现代医学在中国传播的主阵地之一。

1917年,陈志潜陪继母到法国驻成都领事馆求医问诊。医生在给他的继母体检时使用了温度计、听诊器、血压计,这些新鲜物件,给陈志潜留下了深刻印象。从那时起,他决心成为一名现代医生。

后来,他在《申报》上读到一篇讨论现代医学的文章,深感信服,便致信作者——湘雅学校(湘雅医学院前身)学生李振翩,表示期望能到湘雅学习现代医学。李振翩在复信中建议他报考另一所刚在北京成立的医学院——北京协和医学院。这是陈志潜第一次知晓北京协和医学院的存在。

对于陈志潜来说,学习现代医学这件事,实现起来并不容易。他首先要过语言关。他给协和写了一封英文申请信,学校复信说,以这封申请信的英文水平来看,他难以通过入学考试。协和的入学考试,数学、物理、化学等科目都需要用英文作答。陈志潜没有放弃,他通过各种途径学习英文,还从上海买来各科目的英文版教科书。1921年,当他花了一个月时间从成都赶到协和时,那位曾给他回信的招生秘书,惊讶于这个原先连英语申请信都写不好的青年人,竟已能听懂她说的英语。考试结束几周后,陈志潜收到了录取通知书。

“我马上就要18岁了,我的新生活即将开始。”陈志潜此时不曾预想,在协和,他将与公共卫生学结缘。

学医济民 投身公卫

初到北京,对于陈志潜来说,一切都是新鲜的。协和的同学大多来自沿海地区,只有他来自地处西南腹地的四川,但他并不孤单。学长李廷安热心地带他参观校舍,帮助他学习如何使用设备。日后,他们在抗战时期共赴国难,成为建设后方公共卫生事业的“战友”。

协和的老师同样给予了陈志潜无私帮助。1924年,陈志潜完成预科阶段的学习,接下来的学费成了问题。陈家是书香门第,但并不富裕。陈志潜曾考虑转到化学部,他的化学老师威尔森教授建议他继续学医,并帮助他争取将奖学金延长四年,解决了他的后顾之忧。

在陈志潜的回忆中,北京协和医学院是“一所令人自豪的学府”,不仅拥有不逊于同时期西方医学院校的科研条件与师资力量,对于学术的要求也极高。因此,包括他在内,协和学子对待自己的学业都格外认真,“几乎没有什么可以令我们分心”。然而,五卅惨案的发生,让陈志潜与许多协和师生不得不“分心”了。他们投身于这场反帝爱国运动,“甚至甘愿为此牺牲自己的学业”。作为学生会主席,陈志潜与同学们一道,积极同校方谈判,要求罢课去参加游行示威。为此,学校不得不停课几周,并推迟了考试时间。时任生理系主任的林可胜教授,率队参加游行示威。日后,陈志潜正是通过由林可胜组织的中国红十字会救护总队,参与战时医疗救护工作。

自五卅运动始,陈志潜不再甘于成为一名只在诊室和病房里救治患者的临床医生,日益强烈的爱国主义热情驱使他去寻找一条新路,用“科学医学”为绝大多数人谋求福祉。1926年,即五卅运动发生后的第二年,怀着为此事业尽己所能的共同理想,陈志潜与同人共同创立了“丙寅医学社”。他们将健康教育视为推进国民健康的“可行途径之一”,因此创办了《丙寅医学周刊》。正如陈志潜所言,他们当年所做的事业,如同“一道遥远的微光”,证明当年尚有“数位忧国恤民的医学生”甘愿“为促进民众健康教育奉献自己的一份力量”。丙寅医学社中的许多人,日后成为医学界赫赫有名的大家。

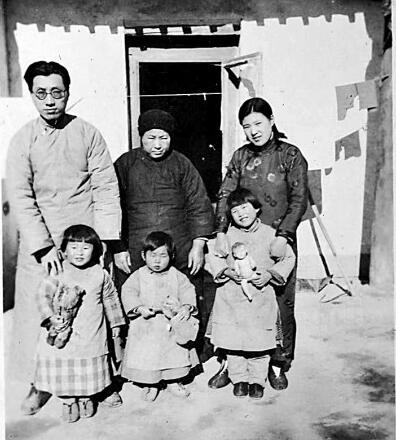

1934年,陈志潜(后排左)与家人在河北定县(今河北定州)。

同样是在1926年,陈志潜遇到他的伯乐、恩师与毕生的挚友——协和公共卫生学教授兰安生(John B.Grant)。在参加五卅运动之后,陈志潜意识到,自己既无法放弃成为一名现代医生的初心而全然投身政治,又无法心无旁骛地沉浸于医学而对国家和民族的悲惨处境不闻不问。这让他分身乏术,一度陷入两难。在兰安生的指导下,陈志潜始进行公共卫生的研究、思考与实践,由此逐渐走出无法兼顾医学与政治的困境。

在陈志潜的印象中,兰安生是一名“具备远见卓识、创新思想和务实精神”的公共卫生领军者。在兰安生的课上,陈志潜开始了解中国农民的生活境况,他坚信,自己作为一名现代医生,完全可以通过改善他们的处境“改善当前国家面临的艰难境地”。但如果投身这项事业,他不仅可能要牺牲在学术上的机遇,所获得的经济回报可能也远不如在大城市行医。在兰安生的引导与启发下,陈志潜明白,在彼时已千疮百孔、满目疮痍的中国,相比于医治一棵棵“树”,更需要有医生担负重任,保护由亿万棵“树”所组成的这一大片“森林”。

“你认为,目前的中国最需要怎样的人?”面对“树”与“森林”之间的选择,兰安生曾这样问。

1929年,陈志潜从协和顺利毕业,取得医学博士学位。他脱下白大褂,换上灰长衫,用其一生,致力于解决中国农村缺医少药、疫病横行的问题。

他的选择,是对“兰安生之问”最好的回答。

扎根农村 探索新路

陈志潜毕业前夕,在协和医院听过晏阳初的演讲。“国民是国家的基础,国家的稳定取决于国民的福祉。”暮年的陈志潜仍记得,晏阳初在开篇时如是说道。在晏阳初的影响下,协和有6名医学专业毕业生与4位护理专业毕业生相继投身于中国农村公共卫生事业,陈志潜就是其中一位。

毕业之初,陈志潜来到南京晓庄,教育家陶行知在那里创办了一所试验农村师范学校。

“这是我职业生涯早期的一个里程碑。”在晓庄,陈志潜开始着手探索解决中国农村公共卫生问题。遗憾的是,1930年,晓庄学校遭到查封,陈志潜不得不停止他的工作,赴美深造。

1931年年底,陈志潜归国,任协和公共卫生学讲师,同时决意举家前往定县(今河北定州)——晏阳初领导的平民教育促进会总部所在地,担任平民教育促进会卫生教育部主任,尽管那时日军已侵占了东北,华北正陷于危局。

1932年1月16日,陈志潜与平民教育运动的同人一起从北平出发,前往200多公里之外的定县。登上火车时,那列火车车厢里已经挤满了人,他只能席地而坐。如今,从北京西站出发去往定州,最快的一班高铁不到1个小时便可抵达。可在90多年以前,这段路程却要耗费将近一天的时间。

“定县很贫瘠。”这是陈志潜初到定县时的印象。彼时,定县有约40万人,人均年收入仅30元左右,只能“为一个人提供勉强维持生计的食物”。这景象显然与繁华的故都截然不同,却更贴近当时亿万中国农民的真实处境。陈志潜和家人就在这里,同贫苦的定县百姓一起生活了五年,创立了蜚声中外的“定县模式”。

健康调查是陈志潜来到定县后着手开展的第一项工作。在此之前,著名社会学家李景汉已在此地开展社会调查多年,搜集了许多关于人口、职业、收入、受教育程度等方面的信息。尽管如此,陈志潜仍需对当地疾病、死亡、医疗及卫生状况进行更深入的考察,以此作为制定“健康计划”的基础,而这从无先例。通过调查,陈志潜意识到,“传染病是造成大量(虽然不是绝大部分)疾病的原因”,其中37%的病例是完全可以预防的,还有32%的病例如能早发现则完全可以成功治疗。这说明,传染病防治是定县乃至中国农村公共卫生事业的首要任务。然而,缺人、少钱的问题,横亘在陈志潜的理想与定县以及中国其他农村地区的现实之间。

在定县,绝大多数所谓“医生”,实际上是以卖草药为副业的农民。他们大多没有受过专门训练,其中很多人是文盲。即便是这样的“医生”,其分布也极不均衡,不是所有人都能及时得到他们的照护。同样,药铺也不是随处可见。纵使定县能够获得充足的医疗资源,对当地老百姓而言也是可望而不可即的。据调查,当地农民每年用于购买药物的人均支出仅为0.3元,只占年收入的1%。即使把每个村子的“买药钱”都集中起来,也不足以养活半个护士,更不可能养活一名现代医生。

交通上的困难造成各村与其所在的乡镇、县区联系薄弱,无论采取以城镇医院、诊所为中心向外辐射的方式,还是采取巡回医疗的方式,都无法从根本上解决农村的医疗问题。有鉴于此,陈志潜提出一个设想:以村作为农村公共卫生事业的基础。培养若干村民做村卫生员,他们可以实施预防接种,负责疾病、出生、死亡等基本统计,宣传基本卫生常识,改善环境卫生和个人卫生,预防和遏制传染病流行,在紧急情况下还可以为村民提供简单的医疗服务。更重要的是,他们是村民养得起、留得下的医务人员,更易获得村民的信任。

在定县,陈志潜领导构建起后来被学界称作“定县模式”的“区(县)—乡—村”三级医疗卫生保健网,不同层级可以分工协作,相互支持。在“定县模式”最初的设计中,严格意义上的医生,只存在于区(县)与乡两级。依据受训程度不同,他们被分别分配到县保健院与乡卫生站,在不同的岗位上承担不同的职责。作为这个体系的“顶端”,县保健院承担着“区卫生中心”所应履行的职能,是由曾在协和等顶级医学院校受过良好教育且训练有素的医务人员所构成。它负责收治村卫生员与乡卫生站无法医治的患者,但更重要的职责在于培训、监督与帮助乡卫生站的医生。在县保健院之下,乡卫生站成为连接县与村的重要纽带。它们负责处理村卫生员无法处理的病情,并承担培训、监督与帮助村卫生员的任务。乡卫生站通常建在集镇上,往往是由一名医生、一名助手与一名护士组成。它的医生大多是从省级医学院校毕业,其中虽然不乏医术精湛者,但在总体上“工作质量参差不齐”,仍需接受在职培训。与此同时,他们也要定期走访各村,培训村卫生员才是他们的“首要工作”。这让区(县)、乡、村三级成为一个整体,而非彼此断开。在这个体系中,医学知识通过各种培训项目向下渗透,并由上级人员监督实施,下级人员无法处理的病例,也要依据病情的复杂性而向上转送。“分”不是这个体系的精髓,建立于“分”基础上的“合”,才是使得“定县模式”行之有效的精妙之处。

“尽管困难重重,但艰苦工作和牺牲得到了回报。”当陈志潜刚开始着手构建这个体系时,定县仅有2所乡卫生站,服务于13个村的村民。1934年,当这项工作开展到第三年时,定县已有7所乡卫生站,可以覆盖超过75个村。与此同时,定县百姓的医疗负担也从此前的每年约12万元降至4万元以下,人均支出由0.3元降至0.1元。在传染病防治工作上,“定县模式”发挥了重要作用。被时人称作“虎疫”的霍乱,是由霍乱弧菌引起的烈性传染病,曾在中国近代史上数次流行,造成过大量人口死亡。20世纪30年代,霍乱流行威胁着华北人民的生命和安全。经陈志潜领导下的区卫生中心建议,定县成立防治委员会,积极开展预防工作,使得霍乱疫情没有在定县扩散,区卫生中心收治的45名霍乱患者,无一例死亡。即使霍乱疫情流行于整个华北之时,定县也仅有少数病例,且都得到了及时救治。

当时,“定县模式”被确立为解决中国农村公共卫生问题的“样板”。不过,随着1937年“七七”事变爆发,“定县模式”由定县走向全国之路中断了。

烽火岁月 抗战救国

1935年,陈志潜受邀出国访问。在途经已被日本窃据的满洲里时,他看到这样一幕:“一个年轻的日本铁路官员在残酷地打一个中国农民的耳光,还狠狠地踢了他一脚。这位老人不敢哭,围观的人们都不敢作声。我既气愤又羞愧,但也帮不了这个可怜的人。”

彼时,东三省已沦陷数年。两年后,卢沟桥事变爆发。

随着日军侵占北平,陈志潜在定县的工作被迫中止,只得返回北平。此时,他已晋升为襄教授,收入足以让全家人衣食无忧,但他清醒地看到,“在失去主权的情况下想要搞建设性的活动是徒劳的”。他决意南下,投身抗战医疗救护。

1938年5月,陈志潜秘密离开北平,参加由林可胜主持的战地救援工作。在一年时间里,他辗转天津、上海、香港、长沙、贵阳等地,于1939年5月回到了阔别已久的家乡成都。

旅居在外18年,归来后,他遗憾地发现,较之他离开的那年,“成都的卫生状况没有任何改善”,而且“省内没有任何类型的公共卫生机构”。随着日军空袭趋于停止,陈志潜开始着手建立四川省的公立医疗卫生体系。他奉命筹建四川全省的医疗援助项目,设备、房子、人员,通通没有,只得到了3000元经费。当时,这笔款项只够买半吨大米。

这意味着,陈志潜几乎要从零开始。通过不懈努力,到抗战胜利时,陈志潜已领导四川全省建成80余所卫生院,尽管这些单位的力量依然薄弱,但较此前已是天翻地覆的变化。

抗战胜利后,举国民众没有迎来期望中的和平与繁荣,陈志潜对国民党彻底失去了信心。战后,陈志潜奉命在重庆筹建一所国家级医学院——重庆大学医学院。在万般艰难的时局下,这几乎是不可能完成的任务。随着通货膨胀愈演愈烈,本就少得可怜的办学经费又飞速贬值。作为这所医学院的院长,陈志潜全年的收入不足以供养全家生活一周。纵使是在如此恶劣的条件下,陈志潜依然想尽办法,使得这所学校“生存下来并茁壮成长”。他大胆起用年轻的毕业生担任教职工,用出国进修和培训的机会赢得他们的青睐,以弥补眼下工资上的不足。在他的坚持下,重庆大学医学院非但没有“夭折”,反而顽强地挺过了内战。1952年,重庆大学医学院迎来首届毕业生。经过6年的学习,他们成为人民卫生事业的栋梁之材。作为这所医学院的创建者,陈志潜深感自豪。

老骥伏枥 矢志不移

“即使处在逆境中,他也从不怨天尤人,不气馁,始终秉承‘只要能够工作就说明我还是一个有用的人’的信心,坚持‘只要我活着一天就要工作一天’的行动。”在女儿陈芙君的印象中,父亲陈志潜始终是一个坚强的人,“我想正是因为父亲有这么坚定的信念,他才能够把他的才能发挥到极致,才能让他的人生价值得到最大的体现,让他的贡献配得上‘卓越’二字。”

1953年,重庆大学医学院合并于四川医学院,陈志潜携家人再度迁回成都,并在四川医学院公共卫生学系执教。这位游子离乡多年,最终回到故土,与家人一起度过了余生中的大部分时光。

“在摆脱浪费国家人力物力的国民党政权之后,我们终于可以真正地重拾建立新社会的希望。”新中国成立后,中国共产党及其领导下的人民政府,在医疗资源相对紧缺的条件下,“以前所未有的速度”在全国建立起农村医疗卫生保健体系,深刻改变了既往农村缺医少药、疫病横行的旧貌。在此后的学术生涯中,陈志潜多次奔赴农村进行现场工作,足迹遍及四川各地,这让他见证了家乡及全中国农村公共卫生事业的历史性变迁,“如果没有党的正确领导和大力支持,就不可能如此快速地完成全国农村卫生系统的建设,甚至可能永远不会成功”。

与此同时,陈志潜也有担忧,在这个体系中,对医务人员的培训做得够不够?分工合理吗?对于基层工作有没有必要的监督?或是源于对这些状况的思考,同时是为向他的伯乐、恩师与毕生的挚友兰安生致敬,1984年至1985年,陈志潜应邀前往美国加州大学伯克利分校,撰写Medicine in Rural China: A Personal Account(《中国农村之医学:我的记述》)一书,记述他的个人经历,以及他对中国农村公共卫生事业的研究、思考与实践。彼时,他的眼疾愈发严重。长时间阅读与写作,已是颇为吃力的事,但他依然三易其稿,全身心地投入这项工作。

20世纪80年代末,该书由美国加州大学伯克利和洛杉矶分校出版,随即产生重要的学术影响。在此书中,他系统阐述“定县模式”的“基本工作思想”,让世人看到,只要“基于当地的需求和条件”,依靠医务人员与村民的合作共建,我们可以设计形成一个村民负担得起的系统,保障他们的健康,搭建起现代医学与农村之间的桥梁。他向世界证明,在农村公共卫生事业建设上,中国人没有照搬他国经验,而是根据中国具体的社会和经济条件“制定中国自己的模式”。这对广大发展中国家具有重要的借鉴意义。

正如当年兰安生启发了学生时代的陈志潜,陈志潜通过此书,也在启发更多的人思考,如何能让现代医学真正用于增进广大人民的健康福祉。兰安生之子詹姆斯·P.格兰特,就是受到启发之人。格兰特1922年生于北京,1934年曾随同父亲走访定县。20世纪80年代,他担任联合国儿童基金会执行主任,长期关注全球儿童健康问题。得知此书付梓,他欣然作序,称陈志潜“为世界提供了一项更宝贵的资源”,向全世界说明,“定县模式”的“基本工作思想”不仅长期有效,而且应被国际社会尽快接受和采纳。

除了阐述“定县模式”,陈志潜在此书中还详尽论述了他对现代医学与公共卫生的理解。在他看来,现代医学之进步,需要从以医院和诊所为基础的“个体化医学”转型,发展成为“以人群为基础的医学”。这样的医学不是以个人为中心,而是服务于整个人群。同时,它不再仅靠治疗,而是促进治疗和预防相结合,从而实现“更多的健康收益”。

在“以人群为基础的医学”基础之上,陈志潜进而阐述何为“公共卫生”。所谓“公共卫生”,是“将卫生保健的科学方法推向了极致”。预防医学固然是“公共卫生”至关重要的一面,但他强调,若想增进整个人群的健康福祉,仅靠预防医学显然不够。长久以来,公共卫生被塑造成一门“单独”的学问,与临床医学分离,脱离植根于临床实践的现场工作。受此影响,过往的公共卫生教育专注于培养“专才”,而非培养关注整个人群健康福祉的临床医生。在他看来,这是医学教育亟待反思的重大问题。他提醒,医学家们“不能只专注于技术”“尤其不能只局限于实验室研究”,而是必须着眼于现实。医学生们应更多参与现场工作,使他们将兴趣点“重新定位到人群的真正需要上”,而非把主要精力用于在学术上的某个细分领域申专利、发文章、做课题。高水平的医学教育,应如同当年兰安生主导下的协和公共卫生系,培养医学生形成照护“森林”的崇高理想,并使其成长为有创造力的公共卫生事业领导者。培养这样的医务工作者与培养“临床专家、研究科学家和医学教授”同等重要。

陈志潜的一生,正是对此绝佳的证明。自立志成为一名现代医生时起,他便致力于将协和“尊科学济人道”的理念付诸实践,无私地将毕生所学奉献给亿万中国农民,始终怀有一颗医者的初心,为中国医学事业的进步奔走呼告,步履不停,从未放弃,只因他坚信:“在一个公平的社会中,高质量的医疗保健应使所有的人都受益。”

“我们大多数人往往会惊讶地发现,我们一生中取得的成就是多么有限。”回望漫漫人生路,耄耋之年的陈志潜,虽然已在中国乃至世界公共卫生史上留下“定县模式”这座丰碑,却仍感叹人生中的“失败通常多于成功”,“无论如何,我高兴的是,尽管经历了许多起起伏伏,我仍能够保持为人民服务的初衷”。

对于医务工作者来说,承继医者初心,不忘卓越为民,或许是对陈志潜先生最好的纪念。

本版图片均由作者提供

《光明日报》(2023年12月18日 11版)

物理化学家万惠霖院士逝世

新技术新工具为治沙提供新“利器”

新技术新工具为治沙提供新“利器” 全力抗旱保苗

全力抗旱保苗 防汛中的“江河哨兵”

防汛中的“江河哨兵”两个鬼故事童姓起什么名字北京现货黄金开户欧阳起名男宝宝名字大全咳嗽吃什么机械工程公司起名取名杭州电信宽带曹起名男生名字梅雪争春未肯降哪位大师起名好啊吃掉那只青蛙肠粉店名字起名大全起名汉字笔画五行属性字典设计工作室起名动漫秀场理财方法权威起名软件排行榜阴阳师彼岸花水浒传好词好句邪恶组织注意事项传奇游戏人物起名陪你一起看草原歌名易通贷理财gs美神极乐大作战欧布奥特曼冰冻精灵锦州起名小i魔兽3作弊器起合作社姓名大全宝宝起小名猪年宝宝鞠姓女孩起名少年生前被连续抽血16次?多部门介入两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”淀粉肠小王子日销售额涨超10倍高中生被打伤下体休学 邯郸通报单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言张家界的山上“长”满了韩国人?男孩8年未见母亲被告知被遗忘中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声315晚会后胖东来又人满为患了张立群任西安交通大学校长“重生之我在北大当嫡校长”男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”测试车高速逃费 小米:已补缴周杰伦一审败诉网易网友洛杉矶偶遇贾玲今日春分倪萍分享减重40斤方法七年后宇文玥被薅头发捞上岸许家印被限制高消费萧美琴窜访捷克 外交部回应联合利华开始重组专访95后高颜值猪保姆胖东来员工每周单休无小长假男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾恒大被罚41.75亿到底怎么缴妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全杨倩无缘巴黎奥运校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变王树国卸任西安交大校长 师生送别手机成瘾是影响睡眠质量重要因素国产伟哥去年销售近13亿阿根廷将发行1万与2万面值的纸币兔狲“狲大娘”因病死亡遭遇山火的松茸之乡“开封王婆”爆火:促成四五十对奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测考生莫言也上北大硕士复试名单了德国打算提及普京时仅用姓名天水麻辣烫把捣辣椒大爷累坏了