- +1

肮脏的市中心,艺术家的乐土

原创 陆冉 NOWNESS现在 收录于合集#艺术家 85 个 #城市观察 12 个

更有共情力的世界

美国诗人黛安·伯恩斯(Diane Burns)在纽约下东区的废墟与垃圾中间漫不经心地走着,没有伴奏地唱出她的诗歌《字母城小夜曲》。在这段2分钟左右的视频里,打动我的是声音里的一种疏离感,她仿佛正从远处唱给当下的自己,唱给那一刻的纽约下东区。那是1989年,下东区——纽约“下城”(downtown)的东边一部分,还是一个能让破产艺术家们找到一间寒舍的地方,尽管资本的铲刀已经开始撬动这块地皮。“你说你想谈谈士绅化?”伯恩斯在诗歌的最后问道,对这片“脏乱差”区域中的自由生活开始提前怀旧,这一情绪将在她的艺术家伙伴和下东区工人阶级为主的居民心中引起共鸣。

戴安·伯恩斯,字母城小夜曲,1988

来源:www.moma.org

黛安 · 伯恩斯(1956-2006) ,《字母城小夜曲》

约 1989,彩色有声影像,4:3,1 分 59 秒

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

左滑查看更多

黛安·伯恩斯出生在堪萨斯州, 七十年代来到纽约下东区,像当时许许多多从四处聚集到此地的艺术家们一样,也像一个多世纪以来从世界各地来到美国的移民者一样。下东区是一个大熔炉,同时滋生犯罪、污染与梦想,艺术家与老鼠共同在街头游荡。它如同在城郊一排排整齐的住房中烧出来的一个洞,却正好容纳那些主流之外的怪异思想。

七十年代中期开始,在美国社会所面临的众多危机面前,下东区的艺术、音乐、时尚和行动逐渐酝酿并达到了顶峰,前所未闻的艺术形式与街头文化在这里蔓延交织。透过没了玻璃的公寓窗口,能看到覆盖着涂鸦的地铁车厢呼啸而过,艺术家们占领时代广场,在皮条客与妓女中间表演。

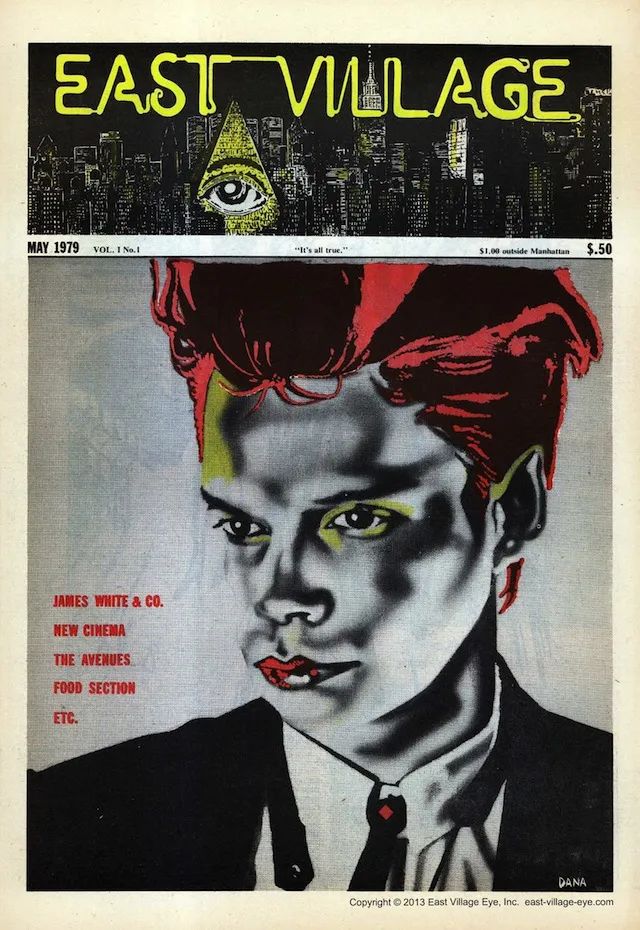

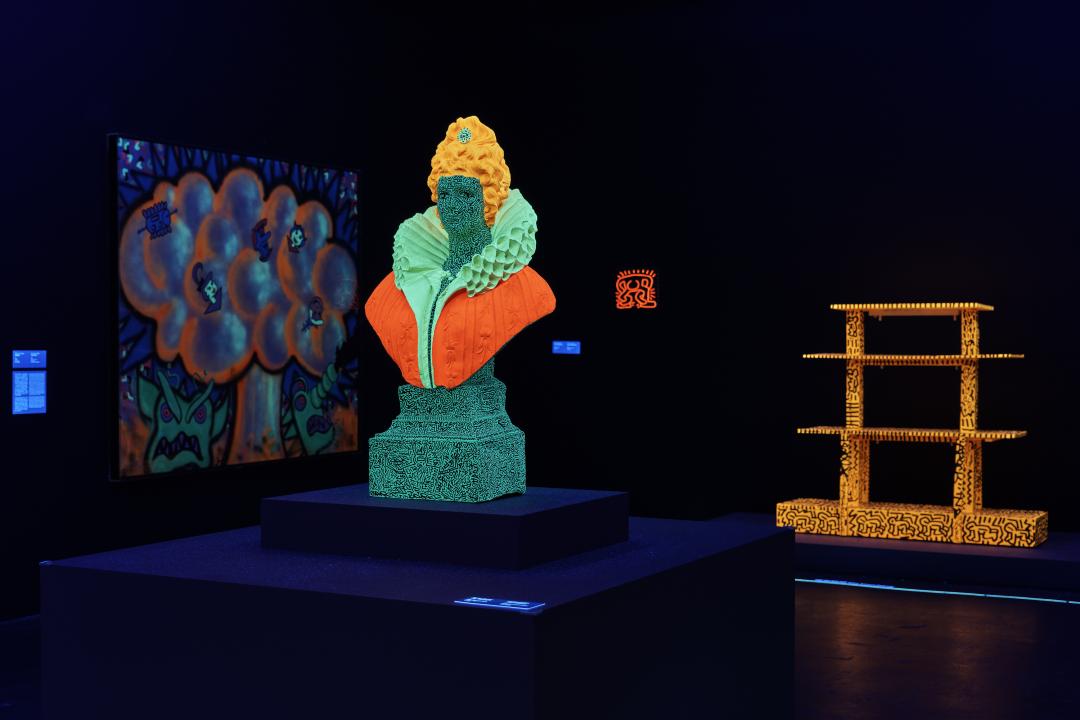

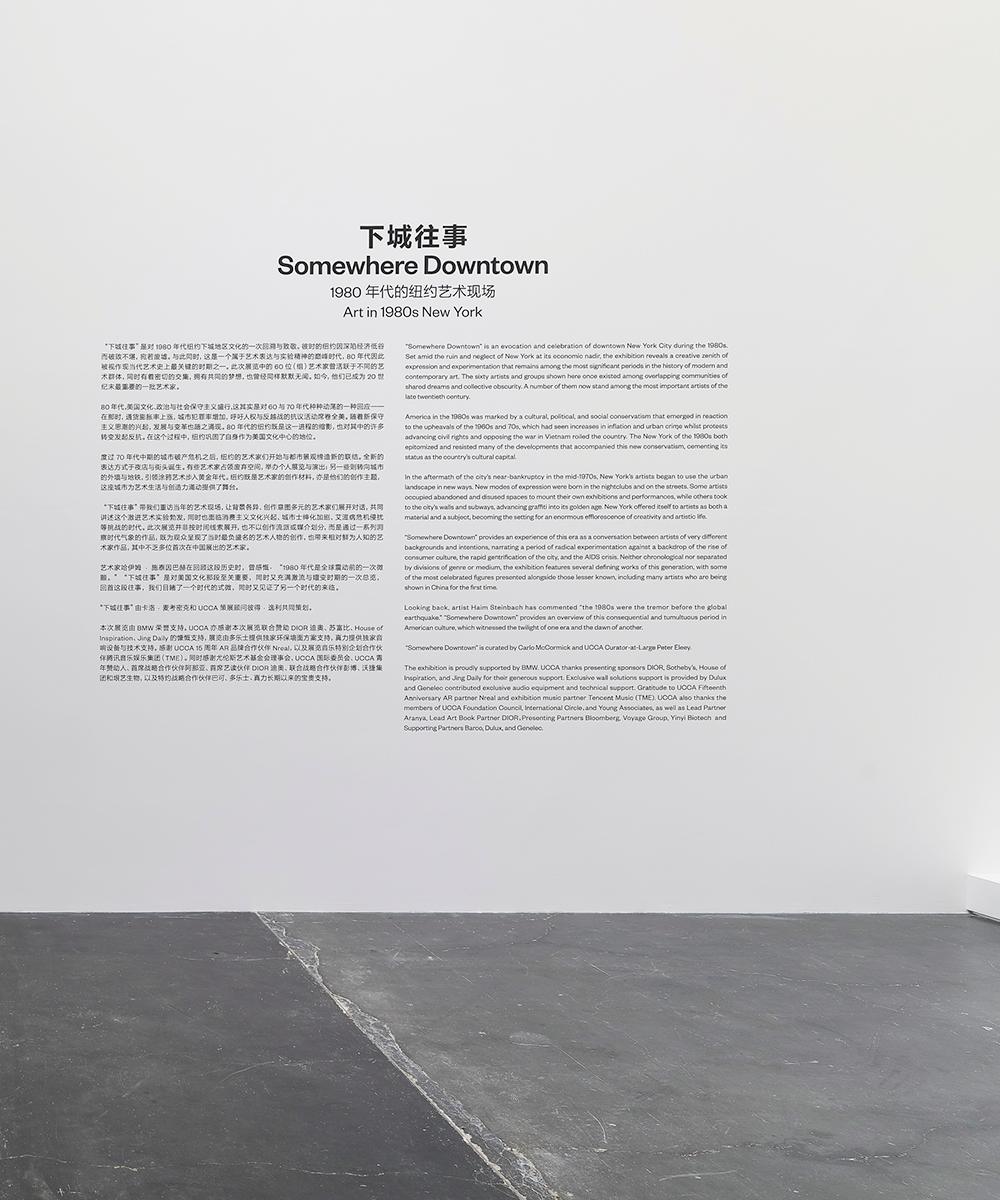

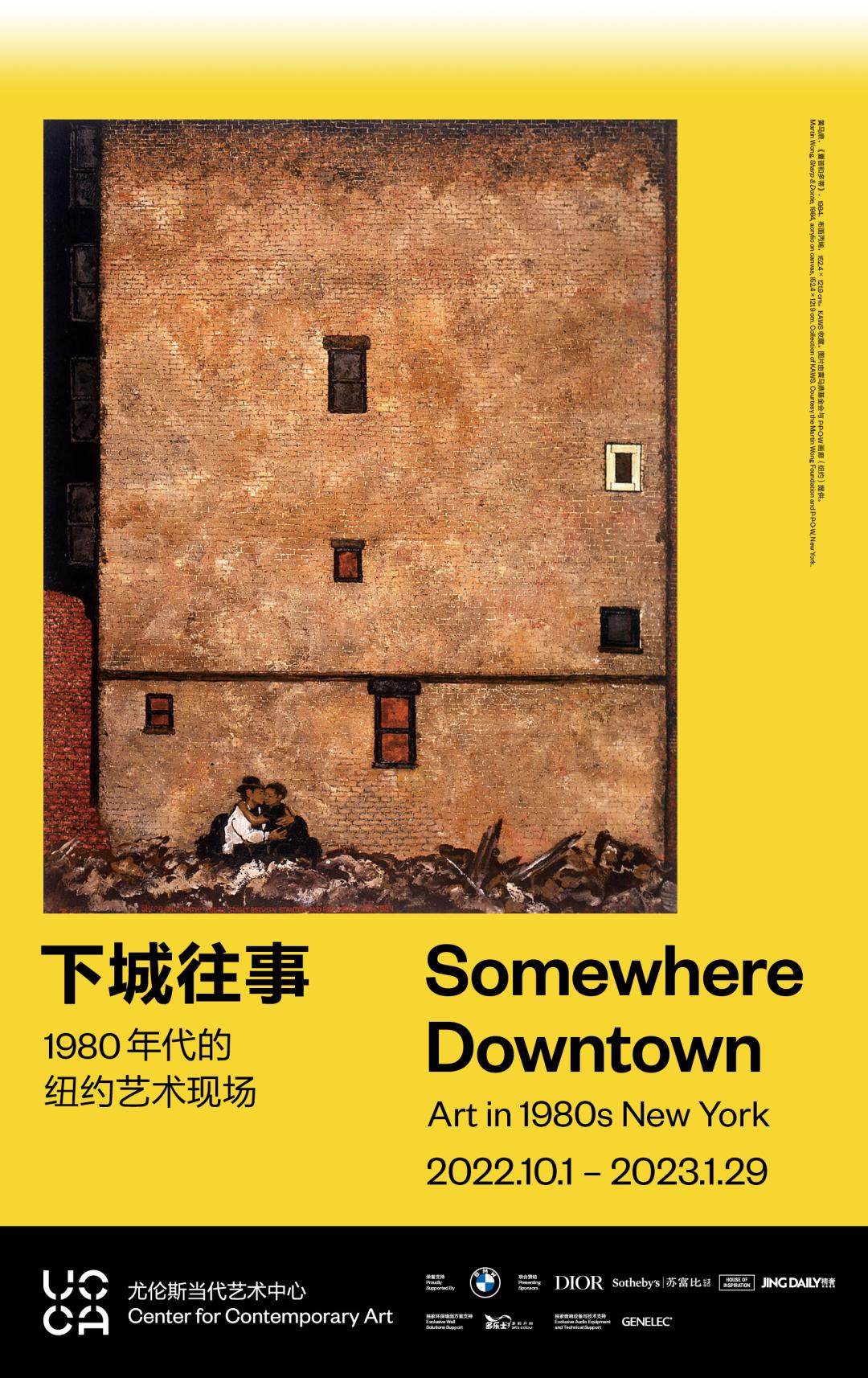

当前正在北京 UCCA尤伦斯当代艺术中心展出的展览“下城往事:1980年代的纽约艺术现场(Somewhere Downtown: Art in 1980s New York)”,对这一历史上绝无仅有的场景进行了一次回顾。其中不仅展示了来自凯斯·哈林(Keith Haring),巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)这样如今享誉世界的艺术家的作品,也极力还原了供其生长的环境氛围,以及他们同样杰出的亲密友人与紧密合作者。策展人之一卡洛·麦考密克(Carlo McCormick)是活跃于这一场景的文化评论家和策展人,曾在当时重要的文化杂志《东村之眼》(East Villiage Eye)中记录它的诞生与发展,他也是当时许多艺术家的朋友。

凯斯·哈林(1958-1990)《无题(俄罗斯套娃)》

1982,木板上迪高荧光颜料,82 × 64 cm

凯斯·哈林遗产,Artestar授权,纽约

图片由私人收藏者提供

让·米歇尔·巴斯奎特(1960-1988)

与凯斯·哈林(1958-1990)、“妙手佛迪”(生于1959)、

富图拉(生于1955)、艾瑞克·哈兹(生于1961)、

LA II(生于1967)、曾广智(1950-1990)、

肯尼·沙夫(生于1958)合作

《无题(蓝色花瓶)》,1982

玻璃钢花瓶上丙烯、喷漆、墨水记号笔,61 × 50.8 × 50.8

让-米歇尔·巴斯奎特遗产,Artestar授权,纽约。

图片由私人收藏者提供

东村之眼 East Village Eye ,1979-1987

图像来源 www.east-village-eye.com

经济衰退,文化趋于保守,里根政府大幅削减对艺术的支持,艾滋病肆虐而政客们视而不见,城市士绅化导致严重的住房问题......八十年的纽约下城可谓危机重重。然而,正像伯恩斯的诗歌一样,艺术家们表现出一种非凡的乐观精神。这种乐观或许不在于天真地期待未来会变好,而是相信自己手握力量。下东区作为一块被遗弃的“法外之地”,让艺术家们得以在十几年的时间里发明自己的规则,按自己的方式运营。整饬的街道与稳定的生活未必能培育野心,而粗砺的自由蕴含的创造力却是惊人的。展览展现了艺术家们无所顾忌的创作方式、信手拈来的媒介选择,而策展人麦考密克在采访中则从亲历者的角度,回顾了艺术家们当年的生存状况、艺术理想、创作与行动经验和面对危机的心态。

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

奇奇·史密斯(生于1954),《舌头和手》

1985,彩绘石膏。舌头:14 × 8.9 × 7.6 cm

手:14 × 7.6 × 8.9 cm。由艺术家和佩斯画廊提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

左滑查看更多

以下采访 NOWNESS 简称 NN

卡洛·麦考密克 简称 C

NN:当年纽约下城的艺术家们似乎比现在的艺术家们更能适应一种贫穷、困窘的生活,是这样吗?

C:是的。那时候大家面临很多困难。但当时的纽约大家至少住得起,如今房租高昂,让艺术家承受很大的压力,创作很难持续。当年的艺术家的确也不需要今天这些布尔乔亚式的舒适生活,可以把更多时间投入创作。

如今城市也改变了。四十年前,城市并不是每个人的理想。二战之后,人们都想要尽可能地去过正常生活,郊区有个房子,有猫有狗和三个孩子。八十年代有很多在这种氛围里长大的孩子难以融入,自我感觉疏离,于是来到城市。从那以后,我们史上第一次迎来城市人口比农村和郊区人口更多的情况,这是一个非常大的转变。都市生活到来了,权力、欲望和钱一同涌入。这一代人经历过很有启发性的都市,城市、生活能是什么样,有很多可能。

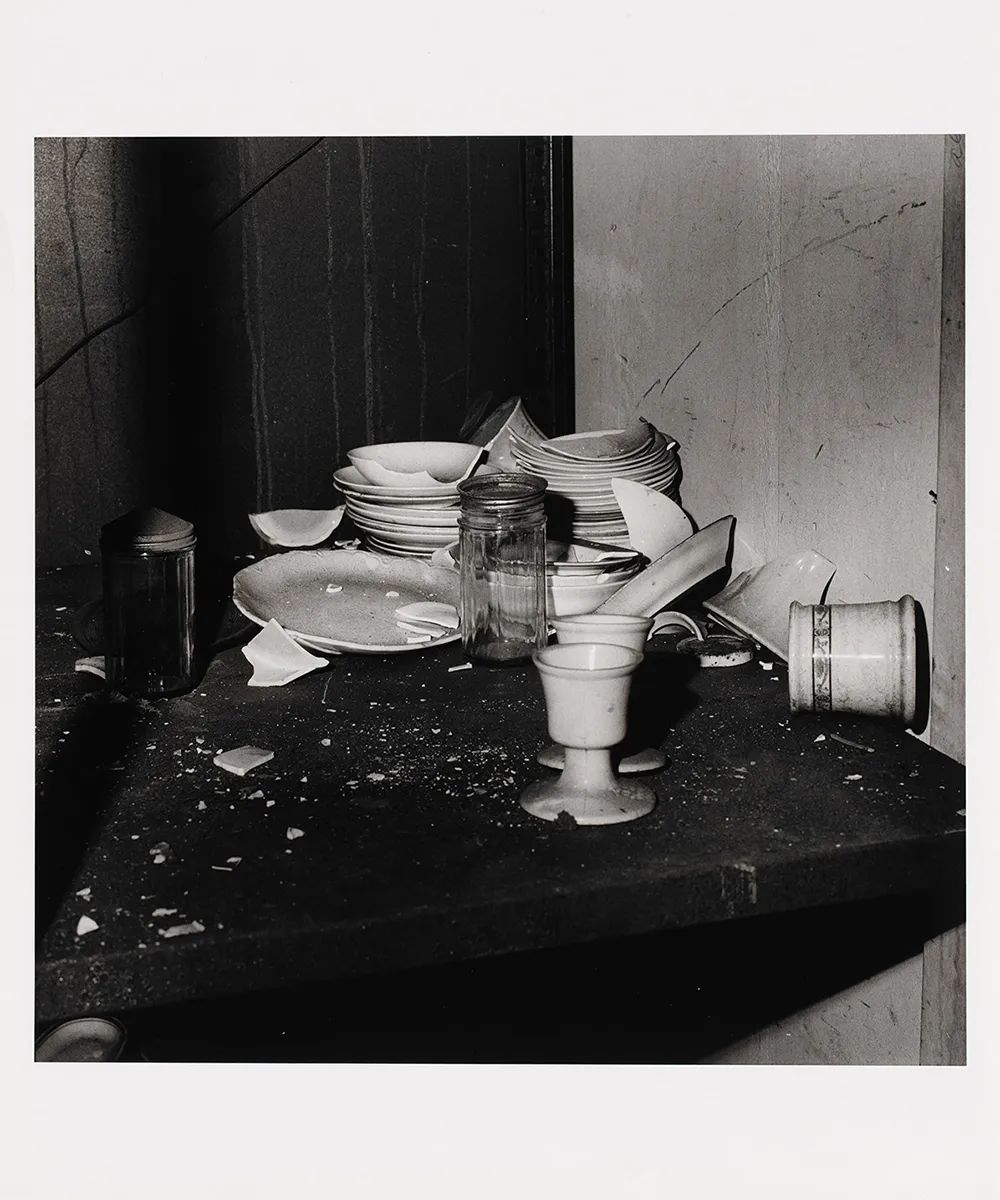

NN:参展艺术家里有不少人退出了商业创作,全职做艺术,例如彼得·于亚尔(Peter Hujar)。当时,艺术能够支撑他们的生活吗?

C:彼得·于亚尔是在一些杂志工作过,但他是个很难搞的人,不很愿意妥协。他和一些涂鸦艺术家,比如李·奎诺尼斯(Lee Quiñones)等,做过很受欢迎的东西,都获得过各自的“15分钟”,但却无法持续,当时的艺术机构,藏家还没有看到他们,相反,有些年轻人喜欢,他们于是就开始做滑板,球鞋等等。我认为他们不是想成为商业艺术家,只是需要生活。

那时候有些很珍贵的观念正在形成,关于艺术应该是什么,为谁而作。凯斯·哈林对此很有意识,他并不是不想进入美术馆,但他在地铁上涂鸦,会有一百万从来不去美术馆的人在街上就能看到他的作品。那时人们认为艺术是令人亲近的,要让艺术容易被接触到,它不只是亿万富翁的价值连城的战利品。

彼得·于亚尔(1934-1987)《碎餐具,纽瓦克市,新泽西》

1985,复古明胶银盐相纸,37.2 × 37.2 cm

彼得·于亚尔档案/艺术家权益协会(ARS),纽约。

图片由彼得·于亚尔档案和佩斯画廊提供

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

左滑查看更多

NN:当时有很多有影响力的艺术家小组,比如 Colab(“合作计划”),UCCA本次展览中也包含很多当初Colab小组的艺术家,这些小组是怎么运作的?

C:那时有些后现代理论开始出现,质疑社会框架、权力结构、父权制等构成的白直男的世界。因此,艺术小组都是政治性的,他们想远离艺术市场和艺术明星体系。

当时有一个小组叫Group Material,他们每次展览都会联结社区居民。当时还有一些替代性空间,比如Fashion Moda,Colab有一个空间叫ABC no Rio,还有P.S.1也是从那时候开始的,都是为了摆脱“白盒子”。

艺术家总会需要自己的社群提供支持,不能只依赖某些人当他们的老板。真正紧密的社群自己内部就有力量,他们自己做,为自己发声,这也回应了七十年代朋克摇滚里面的DIY精神。里面有能量,很多可能性,可能有很多错误,但那不重要。

NN:小组吸纳成员时的出发点是什么?

C:我认为他们的出发点是民主、平等和公平,也许不一定能真正达到,但意图是容纳尽可能多的不同人群和声音。他们很爱争论,经常彼此不同意,但这也是健康对话的一部分。还有ACT UP(AIDS Coalition to Unleash Power , 针对艾滋病危机的行动小组),包括各行各业的人士,不只有艺术家。这些人团结在一起,因为他们的朋友和他们自己都在死去。我们当时的总统里根甚至从来没有在公共场合使用过“艾滋”这个词。如果不做出行动,人们就不会意识到危机的紧迫性。

NN:当时的艺术家们如何让政治性的行动成为艺术的一部分?当下有跟那时相似的艺术小组吗?

C:现在艺术家中也有很多行动主义者,我们会开玩笑称之为“artivism”。他们有一系列信息要传达,这很重要,但好的艺术是另一回事。今天世界范围内就有很多跟气候变化有关的行动,其中不乏疯狂举措。比如,前不久梵高《向日葵》被袭事件。如果我有一个观点,我可以对你嚷嚷,也可以用别的方式。对我们的这一代人来说,六十年代已经见过很多指向性明确的艺术,到最后一切都变得很批判,很徒劳,不再有效果,越走越窄,所以我们更感兴趣如何给这些观点穿上糖衣,不要那么苦涩,能刺激人也能被接受。

NN:我注意到朱迪·里夫卡(Judy Rifka)的作品,传达了有力的信息,同时也是很棒的作品。

C:很高兴你喜欢朱迪的作品,她是当时非常重要的艺术家,也很受尊敬。时代不同了,现在人们已经不太知道她。通过展览,我也想记住那个时候。巴斯奎特如今享有盛名,但他崇拜的人是谁?朱迪就是其中一个。

朱迪 · 里夫卡《金字塔1》

1983,亚麻布面制毯网上油彩,66 × 78.7 cm

由艺术家和普尔波画廊提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

NN:当时还有很多有影响力的群展,比如“时代广场秀”,当时艺术家在群展中的合作似乎更加紧密,可以讲讲吗?

C:是的。背后的想法也是一样的,民主。当时的“时代广场秀”,你只要听说了就可以去参展,而不是等着被大策展人邀请。

个展总是有些层级化的,而群展关于所有人,12岁的小男孩和80岁的老太太都在一起,不去区分个人。我做策展人的时代,能量是很不同的,艺术家经常合作创造机会。艺术家不被人看到的时候,就会为了可见性而斗争。大群展试图把所有人拉进来,使之更容易被注意到。当时在纽约有那么多艺术家,成为一股持续性的力量,成为身体政治,我觉得这个精神也没有消失。

辛迪·舍曼(生于1954)《无题》

1987,彩色合剂冲印,215.9 × 152.4 cm

图片由施布特-玛格画廊提供

NN:这次展览的策划有没有受到当年那些群展的影响?

C:有,我想把他们重新放在一起,因为历史将大家分开了,辛迪·舍曼(Cindy Sherman)和罗伯特·隆戈(Robert Longo)是一批,涂鸦艺术家是一批,但最初大家都是相互勾连的。比如伊丽莎白·默里(Elizabeth Murray)的抽象,在展览中你会发现她其实受到了涂鸦的影响。她看见的是城市社区景观,奇妙的对阵性等等,一切都在相互作用。

当时的音乐现场也非常重要,许多乐队会在展览做现场表演,还有时尚。展览其实会融入生活的各个方面。音乐家跟画家聊,画家跟电影制作人聊,想法总在不同人之间流动。那个年代也不是关于专门化、专业化的,艺术家也表演、写故事,也做音乐,“专精”没那么重要。真实,诚实最重要。

(右)伊丽莎白·默里(1940-2007),《情感教育》

1982,布面油画,322.6 × 243.8 cm。纽约私人收藏

(左)富图拉(生于1955),《绿箭》

1984,布面综合媒介,172.1 × 135.9 cm。KAWS收藏

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

NN:中国也有一些替代性空间,跟所在的社区有着各种各样的关系。当年的替代空间如何跟社区保持融入?

C:真正的融入是空间运营者的责任。洛杉矶现在正在成为一个大型艺术首都,但是居民不想要大画廊,那意味着咖啡馆随后到来,土地开始士绅化,接下来原来的居民就住不起了。大家想来纽约,不只是因为便宜,也是因为社群有趣。下城是上百年来人们移民来到美国停留的第一站,就像我现在住的这个寒酸的小屋一样,这一切的历史促成了这个景象。

NN:如今,也许可以说城市已经不再属于艺术家了,而是属于管理者、有钱人,真正有活力的艺术也随之消失了吗?哪里是新的“战场”呢?

C:我并不完全同意。的确,城市如果太在乎钱,就会少在乎人。但我们还有很多自治权。城市行动者简·雅格布斯(Jane Jacobs)六、七十年代时曾帮助保存纽约SOHO地区。她说过,城市只有在为每一个人着想,并为每一个人创造,且由每一个人运营的时候,才能对每个人都有效,必须有容纳性。

我想人们还是试图设法在控制之外追求自己的幸福,我很幸运地看到了城市非凡的一面。但与此同时,当时的人们也害怕城市,到处都是污染、犯罪、气味难闻,什么都是坏的,老鼠乱窜。

纽约现在又有点要重新变成那样,我的朋友开玩笑说,希望有钱人能被吓走,把城市重新还给我们。

NN:当年的艺术家们也见证了消费主义大潮的来临,许多艺术家做出了批判,比如此次参展艺术家玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)认为增加消费便减少了抗议,但也有一些艺术家似乎投入了这个浪潮。当时的情景是怎样的?

C:玛莎那件作品很棒,她表达的正是这个意思。我们反对欲望的操纵,广告让你想要你本来不需要的东西。但又很矛盾。当时做艺术的想法就是可及性,人人都买得起。这种运动像Hip Hop文化一样后来影响全球。像富图拉(Futura), 现在可以跟奢侈品牌合作,但最初的想法却来自让更多人接触到自己的作品。

玛莎·罗斯勒(生于1943)《全球品味(三道菜的一餐)》

1985,三频彩色有声影像,木材、颜料影像装置

239 × 239 × 250 cm ©玛莎·罗斯勒

由艺术家和米歇尔-英尼斯与纳什画廊(纽约)提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

NN:时尚品牌联名或许向更多人推广了艺术,不过他们通常只跟刚才提到的“艺术明星”合作,没那么有名的艺术家只能自己做周边。

C:这么干也挺酷的,而且可能更有价值,对我来说,年轻艺术家手工做的T恤可比什么路易威登与杰夫·昆斯(Jeff Koons)的联名要珍贵多了。我希望人们能明白,重要的是建立自己的“身份”,买一件二手服装,尝试搭配改造,利用自己手边的珍贵的私人物品,而不是去商店买现成品。

NN:当时的艺术家们在种种困难面前表现出一种态度,我可以理解为乐观吗?艺术家们是怎么看待未来的?

C:美国梦告诉人们明天会更好,可我们这一代却没有父母、祖父母成功。我们就像没有未来的一代人,反而无所畏惧。肯尼·沙夫(Kenny Scharf)说“我小时候看《杰森一家》,以为长大以后就会有飞天汽车和机器狗,结果根本不是”。

当你不知道未来将会怎样,甚至连明天怎么吃饭都不知道,那么最激进的事也许就是快乐和享受了,跟美国的清教徒精神完全不同。某种程度上,人们都在死去,但我们继续快乐,这才是最激进的。我不知道大家对未来是否能算是乐观,但是对人的关心是很确定的。

肯尼·沙夫(生于1958),《智神星机械舞》

1985-1986,布面丙烯,289.6 × 442 cm。私人收藏。

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下城往事:1980年代的纽约艺术现场

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

左滑查看更多

NN:大家真的相信通过艺术可以改变世界吗?

C:没有。这种改变世界的想法是六十年代的,八十年代的我们已经清醒了一些。比起改变世界,不如让世界更人性化一点,更有共情力一点,这是艺术家自认为能做的,我想他们某种程度上达到了这个目标。

NN:关于今日世界,最令当年的艺术家们吃惊的会是什么?

C:今天的世界太不一样了,有很多奇怪但也有启发性的东西。我想,当时很多艺术家在自己的世界里很有自信,但他们仍然会惊讶于各种事物如何传播到了世界各地。比如这场展览,比如2022年的北京有人会在乎涂鸦、Hip Hop这些事。的确,经历过我们那时候的很多人脾气很坏,他们讨厌所有的人,讨厌这个世界,讨厌人人都在看手机……(笑)不过我觉得最令人吃惊的,恐怕是我们到今天都没找到解决方案,还在重复错误,还在回避问题,甚至还变得更糟了。世界在改变,但是我们却没能做什么让它真正改变。

来聊

艺术家可以改变世界吗?

撰文/陆冉

原标题:《肮脏的市中心,艺术家的乐土》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

扫码下载澎湃新闻客户端

Android版

iPhone版

iPad版

- 澎湃新闻微博

- 澎湃新闻公众号

- 澎湃新闻抖音号

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

沪ICP备14003370号

沪公网安备31010602000299号

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司