App个人信息举报平台建立以来,得到了社会各界的关注,目前举报平台共有近50000个用户关注,经统计,每月都会收到约2000余条的举报信息,截止到现在共收到举报信息33000余条,涉及6000余款App。App治理工作组通过核验举报信息,针对确实存在典型问题、下载量大的App,进行检测评估、问题通报、督促整改。为更好向举报用户和广大网友反馈信息,本文将对举报信息进行整理和分析,并提出针对举报受理工作的思考。

01 用户举报的总体情况

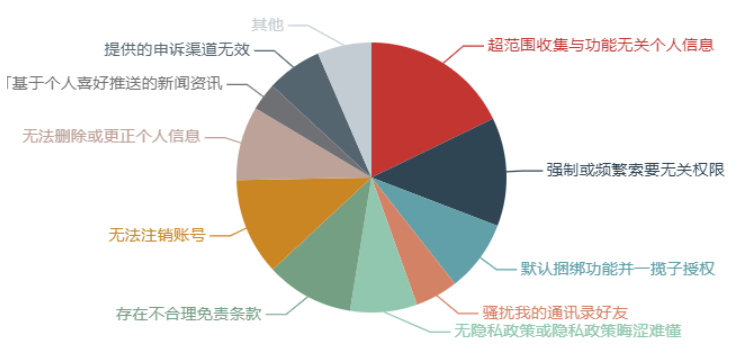

从举报问题情况来看,总体举报情况如图所示,主要包括了“超范围收集与功能无关个人信息”“强制或频繁索要无关权限”等10类问题,其中“超范围收集与功能无关个人信息”“强制或频繁索要无关权限”“无法注销”3类问题举报比例最高。

图 举报问题总体情况

从2020年下半年举报情况来看,“无隐私政策或隐私政策晦涩难懂”“默认捆绑功能并一揽子授权”“提供的申诉渠道无效”情况较少,其他举报问题虽然依然存在,但也得到了不同程度的改善。网民整体举报质量提高明显,对问题描述清晰,如网民在描述举报问题时,提供充分的证据作为支撑。

其中还有少量举报信息反映的问题不在专项治理关注范围之内,比如:“贷款需要开通会员才能提现,利息一直扣起走”“每天免费拿现金。我弄到了可以拿现金的资格了,可是提现不了”。同时也有网友误判、格式不规范的情况,比如:“地图要位置权限”“反复仅举报App名称,但没有相关说明和证据”。

针对举报问题,工作组增加了对实名举报用户会进行二次回复的机制,为举报人答疑解惑,回复App问题改进情况。同时,工作组对于举报存在的共性问题进行了总结分析,可供匿名举报人和广大网友参考。

02 举报发现的典型问题

1、超范围收集与功能无关个人信息

1)未经同意收集使用与功能无关的个人信息(如用户使用前读取已安装应用列表)。附图为举报用户提供的相关证据例图。

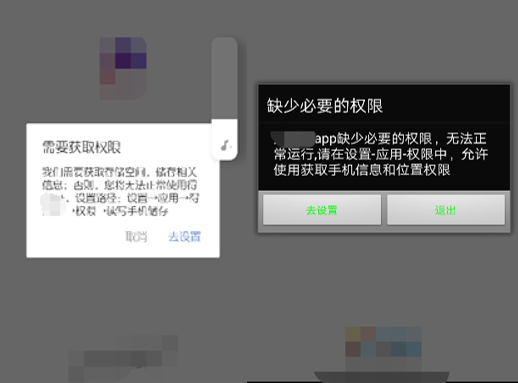

2、强制或频繁索要无关权限

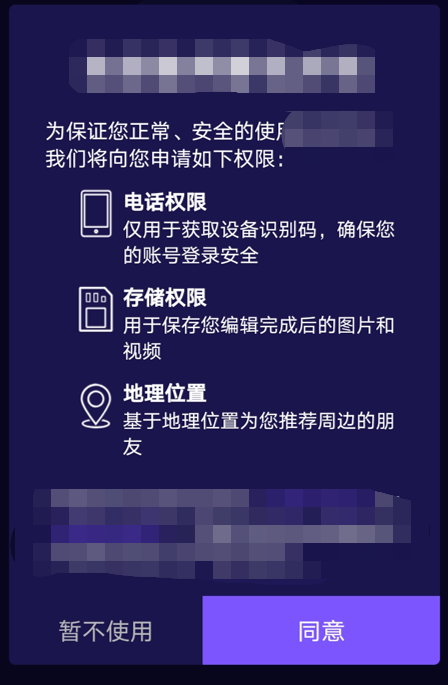

1)首次运行即索要非必要权限(如存储权限),用户拒绝授权则无法使用。附图为举报用户提供的相关证据例图。

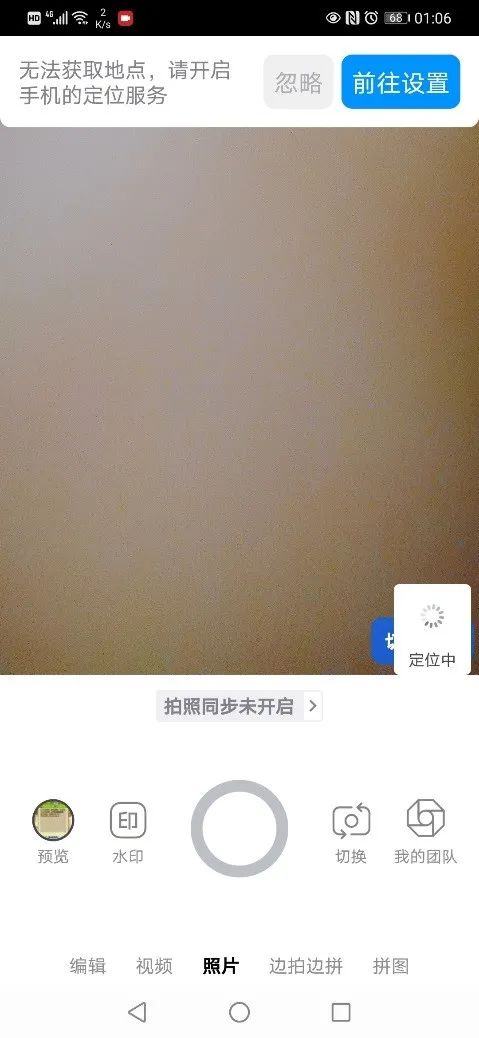

2)频繁索要非必要的权限(如相机应用索要定位权限)。附图为举报用户提供的相关证据例图。

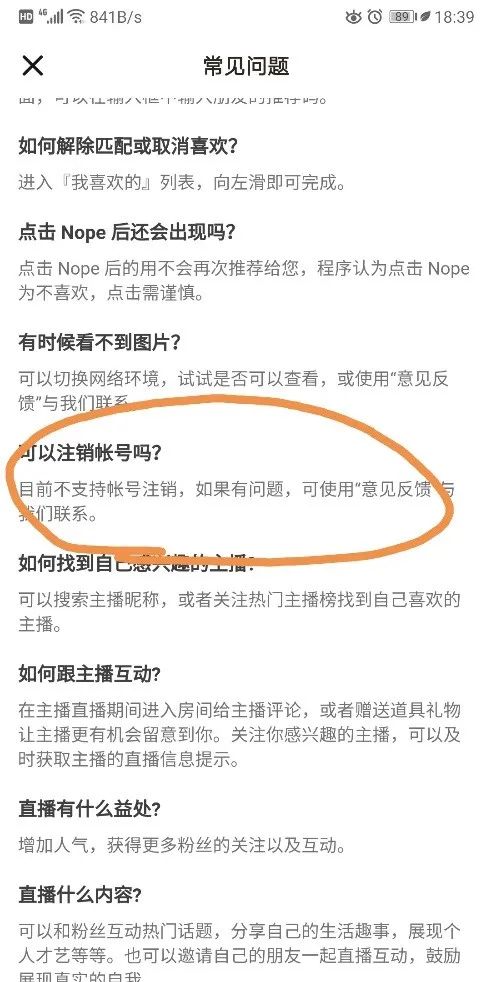

3、无法注销

1)不支持注销账号,无注销账号功能。附图为举报用户提供的相关证据例图。

2)为注销用户账号设置不合理条件(如注销需要手持身份证照片)。附图为举报用户提供的相关证据例图。

03 对于几类常见举报内容的探讨

从网友举报情况来看,网民举报问题相对集中,举报质量也是不断提升,同时面对一些比较复杂的现象,存在一些判断偏差的情况。以下做简要分析:

1、超范围收集与功能无关个人信息

情景1:举报App强制收集电话、存储等权限。

此截图为举报App在申请使用权限前的提醒界面。由于部分手机操作系统权限弹窗无法编辑的原因,有的App会选择在开始弹窗时将权限申请目的告知。在核验时发现,点击同意后会弹出申请权限界面,拒绝后依然可以正常使用App,且并没有频繁打扰索要。建议用户如果不希望App收集相关权限,在App提示索要时主动拒绝即可。

情形2:用户举报申请账号注册时自动获取本机收集号码为超范围收集个人信息。

一键登录是一种便捷的登录机制,自动获取本机号码其实是电信运营商的SDK的原因,是App运营者与移动运营商的合作模式,App并不能越过权限控制直接获取手机号。如果用户不希望一键登录,拒绝即可,App则不会收集手机号信息。

情形3:用户举报App盗取个人通讯录,卖给第三方。

在生活中骚扰电话是一个很普遍的“头疼事”,因此此类举报也比较多,用户很多时候就将其归因于通讯录被盗取。就其中一则举报信息,工作组核验时发现,该App并未获取手机通讯录权限。另外一则举报信息中,用户举报运营商倒卖个人通讯录,这一点工作组确实无法在网友提供的证据中证实是运营商原因。骚扰电话的原因非常复杂,我们专门撰写了短评文章,可供参考:

短评 | App一注册就接到骚扰电话,原因为何?如何解决?

2、强制或频繁索要无关权限

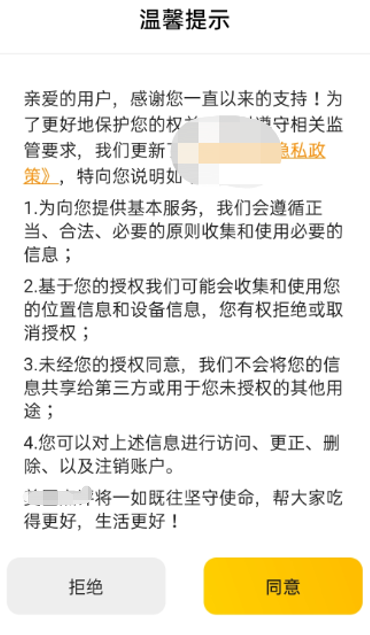

情形1:用户举报不同意App隐私政策不让使用,强制收集个人信息。

持有这种观点的网友比较多,确实点击隐私政策会造成用户所有个人信息都会被收走,不然不让用的“错觉”。事实上,授权的过程会贯穿在使用App业务功能的过程中,点击同意隐私政策不是唯一的开关。用户可以通过后续拒绝权限、不使用某些功能、不上传个人信息等方式避免更多个人信息。当然,目前同意“隐私政策”的方式虽是行业惯例,但还是有优化的空间,因为如果隐私政策内容不合理,比如无合理理由向第三方提供等,如果让用户一开始就同意,恐怕会对用户权益造成影响。

情形2:用户举报地图导航类型的App强制收集个人位置信息、餐饮外卖类型App收集个人地址信息等,拒绝后不能使用服务。

根据《常见类型移动互联网应用程序(App)必要个人信息范围》,位置信息属于地图导航App必要收集信息,收货地址信息属于餐饮外卖App必要收集信息。在判断是否属于必要信息时,应当结合具体的服务范围具体分析,App多要一点信息可能属于超范围,但少要一点可能确实无法提供一些基础服务。

3、关于注销的不合理条件

情形1:用户举报App注销时存在不合理条款。

不同的App,在注销时都会规定相应的条款,如网上购物App注销时需要完成所有交易,网络贷款App注销时需要保证贷款全部还清等,这些条件设置属于合理条款范围之内。建议用户可以达成这些条件后进行注销,如果还是不能注销,可以进行举报。

情形2:用户举报App注销时设置审核时间属于不合理条件。

一般情况下App注销,为保障双方权益需要审核,不同类型App审核流程不同,会产生审核时间,因此注销设置审核时间范围属于正常流程,但是设置一个月以上的审核时间就属于不合理范围了。

04 举报受理工作思路的再思考

根据CCNIC第47次报告,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,较2020年3月增长8540万,互联网普及率达70.4%。移动智能终端和移动应用成了我们生活中必不可少的工具,在线教育、在线医疗、远程办公等应用服务在维持社会经济正常运转、稳住民生基本所需方面发挥了巨大作用。2020年10月13日,十三届全国人大常委会委员长会议提出了关于提请审议个人信息保护法草案《草案》的议案,《草案》第六十一条规定,任何组织、个人有权对违法个人信息处理活动向履行个人信息保护职责的部门进行投诉、举报。收到投诉、举报的部门应当依法及时处理,并将处理结果告知投诉、举报人。举报平台的持续完善是进行个人信息保护长效监督的重要机制。为更好地践行“网络安全为人民,网络安全靠人民”,基于“App个人信息举报”平台的运营经验,提出以下几点思考:

1、举报受理可兼顾知识科普

事实上,举报信息是最能真实反映当下网民个人信息保护意识和知识技能水平的渠道,从本文前述的一些现象分析可以看出,随着大家对个人信息保护的重视,以及科普宣传工作的开展,很多人逐渐掌握了必要的知识技能,但是面对一些较为复杂的情形,可能还存在理解上的偏差。如果举报受理后的回复工作可以兼顾答疑,则可以引导部分网友全面、客观了解情况,掌握实用的技能,以避免不必要的担心。而通过定期对举报问题的归纳总结,发布专题科普文章,则可让更多的人从实际案例出发,了解个人信息保护知识技能,同时还能推动举报信息的准确度得以再次提升,以达到“精准科普、精准举报”一举两得的效果。

2、举报受理待提升回应效率

随着手机网民和App数量的激增,个人信息安全问题日益突出,网民意识也越来越强,举报量也会随之激增。个人信息方面问题的举报受理,很多情况下需要进行技术层面的核验,耗用人力较多,目前瓶颈较为突出,可以通过增加受理核验人员的方式进一步提高举报受理的效率。其次,从举报内容分析,很多举报信息呈现出一定的规律,通过归纳总结,可以将举报界面功能进行优化,进一步增加举报受理系统的自动化归类能力,简化核验和回复过程。还可以通过撰写发布指导网友进行举报的指南文章,进一步提高举报规范性和准确度,以提高举报受理效率。

3、举报受理需建立长效机制

从法律法规要求来看,《网络安全法》第四十九条规定,网络运营者应当建立网络信息安全投诉、举报制度,公布投诉、举报方式等信息,及时受理并处理有关网络信息安全的投诉和举报。App运营者所建立的举报投诉渠道是“第一道关”,是“基本保障”。但是,随着App收集使用个人信息新的问题层出不穷、愈加复杂,仅靠“第一道关”恐怕不足以保障用户的权益。监管部门监督、第三方社会监督等方式将有效保证“第一道关”能够发挥好作用。在实际案例中,有App运营者便将“App个人信息举报”的举报渠道一并列入隐私政策,作为其自身投诉举报渠道的补充,是一种自律和主动拥抱社会监督的体现。举报受理长效机制的建立,一方面为近10亿的网民提供反馈问题的渠道,形成“共商”氛围,另一方面可构建庞大的社会监督体系,形成“共治”局面。理性、高效、管用的举报受理渠道,将在改善个人信息保护现状、净化网络空间、促进数字经济发展方面有着不可替代的作用。

(本文部分图片来源于互联网,作者:App治理工作组 李东格)

声明:本文来自App个人信息举报,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表安全内参立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 anquanneican@163.com。